ポイント

景気や会社の売上に左右されるボーナス。自分がもらっているボーナスは果たして平均以上なのか、年齢や業種によってどれくらいの差があるものなのかは気になるものです。本記事ではそんなボーナスの平均額についてまとめています。

ボーナスの手取り計算法についても言及しているので、ぜひチエックしてみてください。

ボーナスは何ヵ月分もらえるのが平均?

まず、ボーナス額が一定ではないのはなぜなのでしょうか。

そもそも、毎月支払われる給料が「定期給与」であるのに対して、ボーナス(賞与)は「特別給与」に該当します。労働基準法において、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされていますが、ボーナスはこの限りではありません。

つまり、ボーナス支給に関して法定上の規定はないため、ボーナスを出すか出さないか、出すとしたらいつ、いくら出すのかといったこともすべて会社側が取り決めることができます。「今年はボーナスが少なかった」「今年はボーナスがなかった」という事態が起こるのは、会社側が「ボーナス額は業績によって変わる」「業績が悪い場合はボーナスを支給しない場合がある」と取り決めているからです。

出所)厚生労働省「毎月勤労統計調査で使用されている主な用語の説明」、e-Gov「労働基準法 第三章 賃金」

さて、ボーナスの支払い規定は会社それぞれということになりますが、一般的には夏と冬の2回支給されます。厚生労働省の調査によれば、5人以上の規模の事業所における令和2年度の夏季賞与の平均は、前年比+0.5%の383,431円で、毎月の給与に対する支給の割合はほぼ1ヵ月分とされています。年末賞与の平均は前年比△2.6%の380,646円と、2020年からのコロナ禍の影響が表れ始め、減少する結果となりました。

出所)厚生労働省「毎月勤労統計調査 【概況用】賞与(令和2年夏季)」、厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和3年2月分結果速報等」

(目次へ戻る)

20代は?中小企業は?公務員は?項目でわかるボーナス平均

上記にボーナスの平均をご紹介しましたが、全体平均のため、自分のボーナスと照らし合わせて考えるのはなかなか難しいでしょう。ここからは項目別のボーナスの平均をご紹介します。

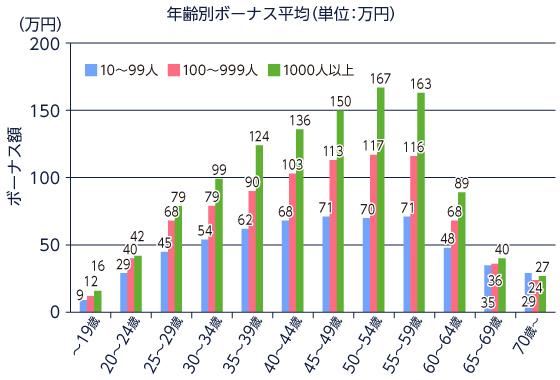

<年齢別・企業規模別ボーナス平均>

まずは年齢と企業規模別で見てみましょう。このデータは年間賞与額なので、夏・冬を合算した金額です。

出所)厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査」

ボーナス額は年齢に応じて増えていき、50~54歳をピークとしてその後は減少していきます。社員規模1,000人以上の大企業の場合は、賞与だけで年間百万円以上になることもある一方で、100名未満の企業はおおよそ70万円程度に留まります。

大規模な企業ほどボーナスの上がり幅も大きくなります。10~99人規模の場合、40代~50代にかけてボーナス額の上がり幅はほぼ横ばいです。

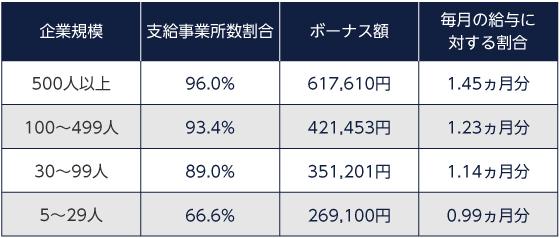

<企業規模別ボーナス平均>

さて、こちらは上記とは別の統計(毎月勤労統計調査)による、企業規模のみで見た場合の年末ボーナス平均額です。

出所)厚生労働省「毎月勤労統計調査 平成31年令和2年2月分結果速報等」

企業の人数規模が大きくなると、ボーナス平均額も高額になっていくのは先のグラフでも見たとおりです。500人以上の企業はおおよそ1.5ヵ月分のボーナスがもらえるようです。

ここで注目したいのは、事業規模5~29人の企業の場合は、そもそもボーナスが支給されている割合がそれ以上の規模に比べて低いということです。30名以上の事業所のボーナス支給割合が約90%またはそれ以上であるのに対し、5~29人規模の場合は66.6%です。事業を立ち上げたばかりでボーナスを支払う余裕がなかったり、あるいは以前はボーナスが出ていたが不景気や売上低迷により支払われていない、そもそもボーナス支払いの規定を設けていない、といったケースが想定されます。

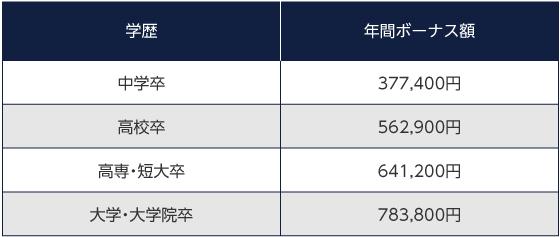

<学歴別ボーナス平均>

中卒、高卒、大卒・大学院卒など最終学歴によっても金額には差が出ます。100~999人規模の企業で25~29歳のそれぞれの平均を見てみましょう。

出所)厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査」

大学・大学院卒とそれ以外を比べると10万円以上の差が発生しています。

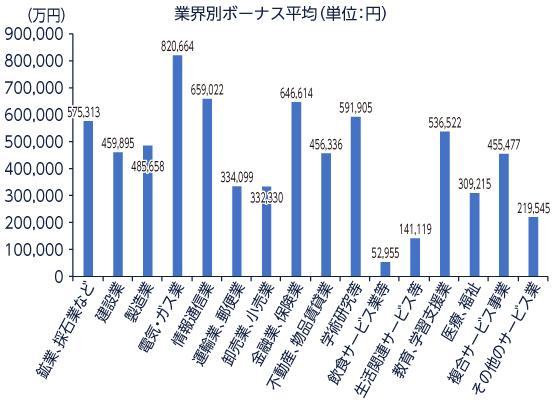

<業界別ボーナス平均>

最後に業界別で見てみます。こちらは年末賞与のみの数値です。

出所)厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和2年2月分結果速報等」

業界別に見ると、支給金額が高いのは電気・ガス業や情報通信業です。一方で、飲食サービス業や生活関連サービス等は76万円~十数万円代と、他業界に比べるとボーナス額が顕著に低い結果となっています。

(目次へ戻る)

コロナ禍2年目の2021年夏のボーナスはどうなった?

2020年から新型コロナウィルスの広がりにより、企業におけるボーナスの支給額も大きく影響を受けています。大手企業のみの業種別データですが、日本経済団体連合会(経団連)がまとめた、2020年と2021年の夏のボーナスのデータを見てみましょう。

出所)日本経済団体連合会「2021年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(加重平均)」

この表を見ると、次のことが分かります。

- 全業種の中で2年連続でボーナスが上昇した業種は、食品のみ。生活必需品であり、比較的コロナ禍の影響を受けにくかったと考えられます。

- 自動車は、2020年は悪くなかったものの2021年に落ち込みが大きく、コロナ禍の影響が遅れて顕在化してきたと言えます。

- 化学、鉄鋼、機械金属、造船、建設、私鉄は2年続けて下落。特に鉄鋼と私鉄の落ち込みは大きくなっています。

- 約150社全体の平均でも、2年連続で下落。落ち込みの幅は、2021年の方が大きくなっています。

全体として2021年の夏季のボーナスは2020年夏季よりも下がっている業種が多く、コロナ禍の影響が引き続き大きかったことが見て取れます。ボーナスの伸びは世の中全体の明るさにもつながるので、近い将来にコロナ禍が落ち着き、ボーナスも回復してくるのを期待したいところです。

(目次へ戻る)

ボーナスの手取りはいくらになる?支給額の計算方法

ボーナスの金額は、毎月の給料と同じく社会保険料と所得税を差し引いた額が手取り金額となります。住民税はボーナスでは引かれません。

ここではざっくりとボーナスの手取り額を知る方法をお教えします。実際に支給額が30万円だった場合で計算してみましょう。

健康保険料

健康保険料は加入している組合や都道府県によって異なります。協会けんぽの保険料の場合、東京都在住だと掛け率は9.84%で、これを会社と折半した金額が該当します。

300,000円×9.84%÷2=14,760円

出所)全国健康保険協会「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)」

厚生年金

厚生年金保険料の場合は平成16年から引上げられてきましたが、現在は18.3%で固定されています。こちらも事業所側と折半した金額が天引きされることになります。

300,000円×18.3%÷2=27,450円

出所)日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

雇用保険

現在、一般の事業の場合は3/1,000が労働者の負担率となっています。

300,000円×3/1000(0.003)=900円

出所)厚生労働省「令和3年度の雇用保険料について」

所得税

所得税は源泉徴収という形で給与から一定の割合で天引きされます。源泉徴収税の額は、ボーナスの額面からそのほかの社会保険料額を差し引いた額から計算します。

扶養親族の数によって税額が異なります。例えば独身の場合と、扶養親族が2名の場合で比べてみましょう。税率は、国税庁による令和3年分源泉徴収税額表から求められます。

<扶養親族0名の場合>

(300,000円-43,110円)×6.126%=15,737円

<扶養親族2名の場合>

(300,000円-43,110円)×2.042%=5,246円

出所)国税庁「令和3年分 源泉徴収税額表」

以上を合計すると、ボーナス支給額30万円の場合の手取り金額はこのようになります。

扶養家族0名の場合…300,000円-58,847円=241,153円

扶養親族2名の場合…300,000円-48,356円=251,644円

細かく計算するのが面倒な場合は、おおよそ支給額の2割程度が天引きされると覚えておきましょう。

(目次へ戻る)

新入社員がボーナスをもらえるのはいつ?転職のベストなタイミングは?

夏のボーナスが支給される時期の目安は6月~7月頃で、新卒の新入社員の場合は入社して3ヵ月程度でボーナス時期が来ることになります。夏のボーナスを支給する企業は多いものの、支給額については寸志として一定額を支給するというケースが一般的なようです。

出所)産労総合研究所「2021年度 決定初任給調査」

転職した場合にボーナスが受け取れるタイミングは、会社の規定によって異なります。査定期間中に3ヵ月以上在籍していないとボーナスがもらえないということもあるでしょう。できれば転職先の就業規則でボーナスがどうなっているのかを確認して、どのタイミングで辞める・入社するのがベストかを探りたいものです。

一般的に、会社を辞めてから転職先を探すという場合は、ボーナス時期を待ってから辞めた方が経済的に安心できます。ただし、キャリアアップのための転職で給与のアップの見込みがあれば、早めに転職を済ませて新しい会社で評価を積み重ねた方が良いでしょう。

(目次へ戻る)

みんなのボーナスの使い道は?

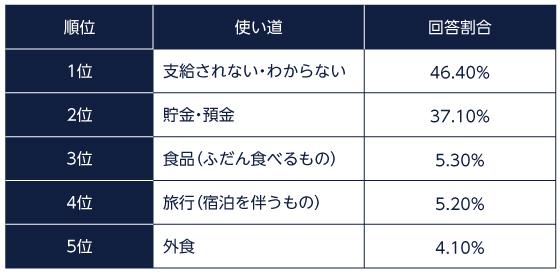

最後に、ボーナスの主な使い道について5位までのランキングを見てみましょう。(3つまでの複数回答)

出所)Pontaリサーチ「Ponta消費意識調査 2021年6月」

そもそもボーナスが支給されない人や使い道を決めていない人が圧倒的な中、明確な使い道としては貯金・預金するのが主流となっています。その理由としては老後の備えとしてという回答が多い傾向です。ボーナスを消費にまわす人の中では、以前は旅行が一番の人気で、全体の第3位にランクインしていました。現在は、2020年からの新型コロナウィルスの広まりの影響で、順位を下げています。新型コロナウィルスが落ち着けば、また順位を上げることでしょう。

ランキング外にはローン返済のためにボーナスをあてにする人も一定数いるようです(3.1%)。実際、住宅ローンなどにはボーナス返済といって、ボーナス時だけ多めにローン返済を行う返済方法があります。しかし、ボーナスは本記事で述べてきたとおり法的拘束力はなく、会社の規定によって支払われるものです。返済をボーナスに依存しすぎると、ボーナス額が少ない、あるいは支給が無いといった事態が起きたときに困ってしまいますから、注意が必要です。

(目次へ戻る)

まとめ

ボーナスがあるのかないのか、どの程度の支給額になるのかは年収に大きく影響します。もし、現在のボーナスに不満があるのであれば、まずは平均と比べてどうなのか、業界の相場的にどうなのかを確認した上で、今後自分がどのようなキャリアアップをしていくのかを考えてみるのも良いかもしれません。

2019.8.1 公開

2021.10.6 アップデート

(Photo:三菱UFJ国際投信-stock.adobe.com)

おすすめ

今年こそ!ある程度まとまったお金を貯めるにはどうしたらよいか

2019.02.18|

2019.03.12|

便利でお得!初心者に「つみたてNISA」をきっかけに投資を始めて欲しいワケ

2019.03.13|

2019.07.31|

2018.09.19|

2018.09.28|

ゼロクーポン債って何?税金やリスクの仕組みを含めて詳しく解説

2022.12.14|