日本では長期にわたって低金利が続いてきました。しかし、日銀の金融政策は転換点を迎え、近年では金利が上昇傾向にあります。2024年3月にはマイナス金利政策が解除されましたが、そもそもマイナス金利政策とはどういうものなのでしょうか。

この記事では、マイナス金利政策の仕組みや導入された経緯、私たちの生活に与える影響などをわかりやすく解説します。

マイナス金利政策とは

マイナス金利政策とは、日銀などの中央銀行が政策金利をゼロ%よりも低い水準にする政策のことです。*1

中央銀行には、銀行にとっての銀行という役割があります。民間銀行は中央銀行に預金口座を開設しており、この口座を通じて資金の預け入れや借り入れを行っています。*2

マイナス金利政策は、民間銀行が中央銀行に預け入れるときの金利がマイナスになるため、利息を支払わなくてはなりません。つまり、民間銀行は中央銀行に多くのお金を預けておくと損をする*1状態になります。

このような特徴から、マイナス金利政策には、民間銀行から世の中に出回るお金の量を増やし、家計や企業がお金を使いやすい環境を整える狙いがあります。日本では、2016年1月に日銀の歴史上、初めて導入することを決めました。*3

マイナス金利政策が日本経済にプラスの効果をもたらすかは、日銀内でも意見が割れ、当時の金融政策決定会合は賛成5、反対4となりました。

そもそも政策金利とはどういうもの?

政策金利とは、中央銀行が景気や物価の安定のために設定する短期金利です。*4

中央銀行は、景気の現状や先行きを見極めながら政策金利の上げ下げを判断します。

出所)三菱UFJ銀行「利上げとは?住宅ローンや為替・株価・物価に与える影響をわかりやすく解説」

政策金利は、民間銀行の預金金利や貸出金利などに影響を及ぼします。*5

一般的には上記の図で示した通り、好景気によりインフレ傾向が強まると、過熱を冷ますために政策金利を引き上げ、反対に不景気によりデフレ傾向になると、景気が良くなるよう刺激するために政策金利を引き下げます。

(目次へ戻る)

マイナス金利の仕組み

ここでは、マイナス金利の仕組みや一般預金者への影響について確認していきましょう。

日銀当座預金の一部にマイナス金利を適用

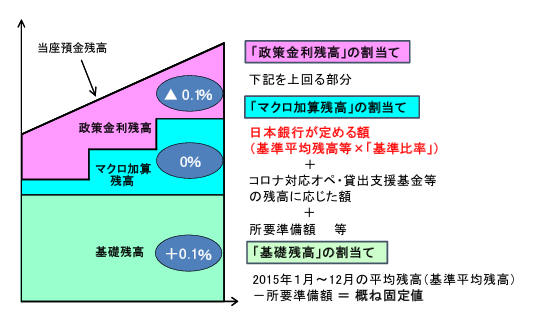

日銀が導入したマイナス金利政策は、日銀当座預金を3段階の階層構造に分割し、それぞれの階層に応じてプラス金利、ゼロ金利、マイナス金利を適用する仕組みです。*6_P1

具体的には、基礎残高(+0.1%)、マクロ加算残高(ゼロ%)、政策金利残高(▲0.1%)の3つに分割し、それぞれ括弧内に示した異なる金利が適用されます。

出所)日本銀行「三層構造のもとでの金融調節運営― 準備需要曲線モデルを使った解説」P3

このような3段階の階層構造とすることで、マイナス金利を実現しつつ、金融機関の収益への影響にも配慮する形で導入された枠組みとなっています。*7_P3

一般の預金者にマイナス金利は適用されない

通常は、一般の預金者が「銀行にお金を預けると金利が付きます。*8

そのため、マイナス金利と聞くと、銀行にお金を取られて減ってしまうのでは?と思う人もいるでしょう。しかし、そのようなことはありません。

先述のとおり、マイナス金利はあくまでも民間銀行が日銀に預けているお金の一部に適用されるものです。私たちのような一般の預金者に“マイナス金利”が適用されるわけではありません。*8

(目次へ戻る)

マイナス金利政策が導入された経緯

日銀はなぜマイナス金利を導入し、そして解除したのでしょうか。マイナス金利政策を導入した経緯とその後の動きを紹介します。

2016年1月にマイナス金利政策を導入

日本では、物価が上がらないデフレが長く続いていました。日銀は2%の物価目標の達成が見通せない中、金融緩和策をより強化するため、2016年1月にマイナス金利政策を導入しました。*3

日銀当座預金に▲0.1%の金利を適用することで、金融機関が世の中にお金を回すよう促す狙いがありました。*3

また、マイナス金利政策を強化するかたちで、同年9月には、政策金利に加えて、長期金利の操作目標を定めて長期国債の買入れを行う長短金利操作も導入されました。*9

このような政策により、日本は極めて緩和的な金融環境が長く続くことになります。

2024年3月にマイナス金利政策を解除

2024年に入り、日本の金融政策は大きな転換点を迎えます。

日銀は同年3月にマイナス金利政策を解除し、政策金利の誘導目標を0~0.1%程度に引き上げました。日銀による利上げは2007年2月以来、約17年ぶりです。*9

また、長期金利を低く抑え込んできた長短金利操作も終了となりました。

日銀はマイナス金利政策を解除した理由として、賃金の上昇を伴うかたちで2%の物価安定目標の実現が見通せる状況になったことを挙げています。*4

(目次へ戻る)

マイナス金利のメリット

マイナス金利の導入で政策金利が下がると、住宅ローン金利や企業への貸出金利が下がります。住宅ローン金利が下がれば、個人は住宅を取得しやすくなるでしょう。企業は資金調達がしやすくなるため、設備投資の拡大による業績の向上につながります。

そのため、個人消費の回復(=企業業績の回復)や設備投資の回復(=企業活動の活発化)を期待して株価が上昇に転じる効果も期待できます。*5

(目次へ戻る)

マイナス金利のデメリット

マイナス金利は景気回復や物価上昇を促す効果が期待できる一方で、以下のようなデメリット・副作用があることも指摘されています。

- 金融機関の収益を圧迫する

- 企業や個人の資産運用に影響が出る

日銀当座預金の政策金利残高にマイナス金利を適用すると、金融機関は日銀に対して利息を支払わなくてはなりません。金利支払いによるコスト増加が金融機関の経営にマイナスに作用する可能性があります。

また、マイナス金利によって預金金利や国債の利回りなどが低下すると、将来に備えて資産を形成していくために必要な、安定的な資産運用先が乏しくなってしまいます。そのため、企業年金の運用や個人の資産形成への影響が懸念されます。

(目次へ戻る)

まとめ

マイナス金利政策は、日銀当座預金に適用される金利をマイナスにすることで、金融機関が世の中にお金を回すよう促すための金融緩和策です。日銀が2016年1月に導入しましたが、2%の物価安定目標の実現が見通せる状態になったとして、2024年3月に解除されています。

現在は金利が上昇傾向にありますが、日銀の金融政策への理解を深めるためにも、過去に実施されたマイナス金利政策の仕組みや導入された経緯を振り返っておきましょう。

*1 出所)日本銀行 教えて!にちぎん「5分で読めるマイナス金利」

*2 出所)日本銀行 教えて!にちぎん「日本銀行の目的・業務と組織」

*3 出所)日本銀行 「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入」

*4 出所)三菱UFJ銀行「利上げとは?住宅ローンや為替・株価・物価に与える影響をわかりやすく解説」

*5 出所)三菱UFJ銀行「政策金利」

*6 出所)日本銀行「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入」

*7 出所)日本銀行「三層構造のもとでの金融調節運営― 準備需要曲線モデルを使った解説」

*8 出所)知るぽると「くらしと“マイナス金利” -素朴な疑問にお答えします」

*9 出所)mattocoLife「日銀の追加利上げ 金融政策の正常化はどうなる?」

*10 出所)三菱UFJリサーチ&コンサルティング「マイナス金利政策を導入する必要があったのか」