ポイント

情報提供資料2025年8月25日

堅調さが際立つ足元の米国景気

米ジャクソンホール会議を無難に消化

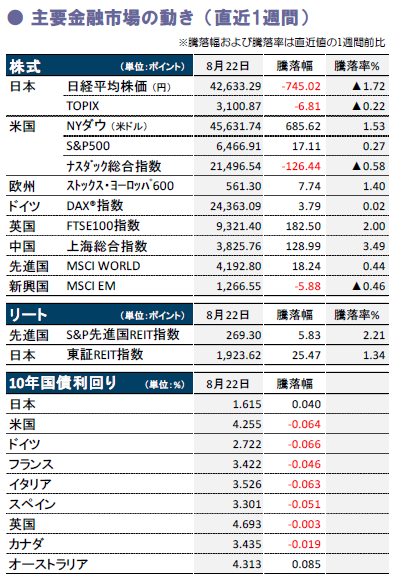

先週はS&P500や独DAX®が小幅高でナスダック総合や日経平均は下落と株価はまちまち。米10年債利回りは低下し米ドルは円やユーロに対して下落しました。先週最大のイベントは金曜日のジャクソンホール会議におけるパウエル米FRB議長の講演。同議長の発言が9月の利下げの可能性を示したと受け止められ、同日のS&P500は5日ぶりに反発し米長期金利は低下しました。同議長は雇用市場が今後急速に悪化する可能性があると指摘し、リスク・バランスの変化などが政策スタンスの調整を正当化する可能性があると、利下げの可能性を示しました。一方、失業率を含む労働市場指標は安定しており、政策スタンス変更の検討を「慎重に進められる」とも発言。仮に年内に利下げを行ったとしても、それは継続的な利下げの始まりを意味するものではないことも示唆しました。

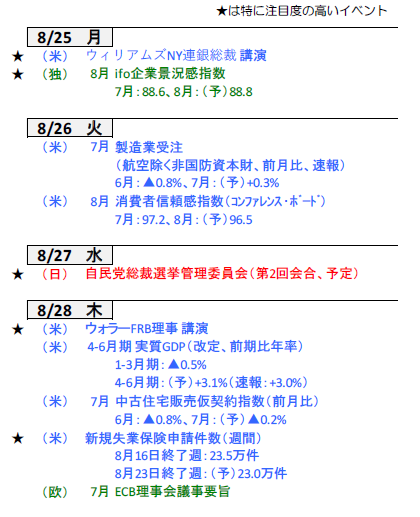

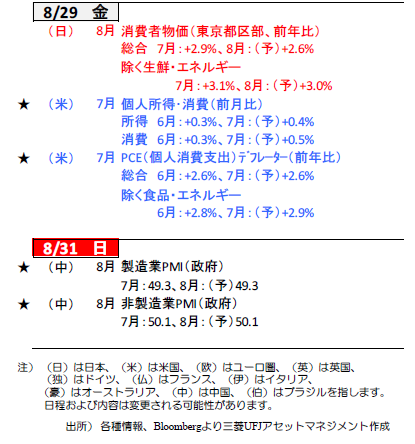

今週は米消費者物価や日本の参議院選に注目

先週末の米ジャクソンホール会議を終え、来週5日に米雇用統計(8月)を控える中、今週の相場は方向感に欠ける見込み。米指標では29日のPCEデフレーター(7月)が重要です。25日のウィリアムズNY連銀総裁や28日のウォラーFRB理事など当局者発言も多数。次期FRB議長人事をめぐる報道の有無にも関心が集まります。日本は29日に東京都消費者物価を公表。27日の自民党総裁選挙管理委員会では総裁選前倒しにかかわる意見聴取方法やスケジュールが決まる可能性があります。中国政府は31日にPMI(8月)を公表。7月の内需関連指標の急減速が一時的なものかを見極めるための材料として注目されます。(入村)

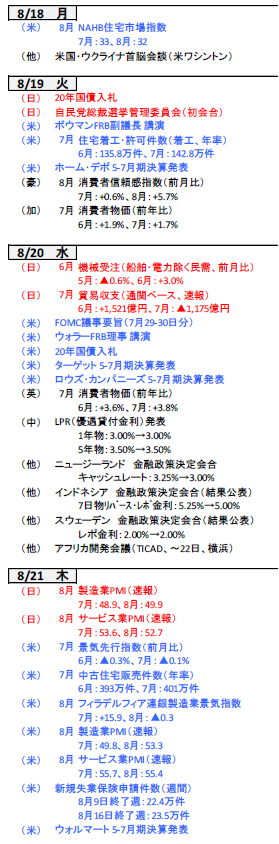

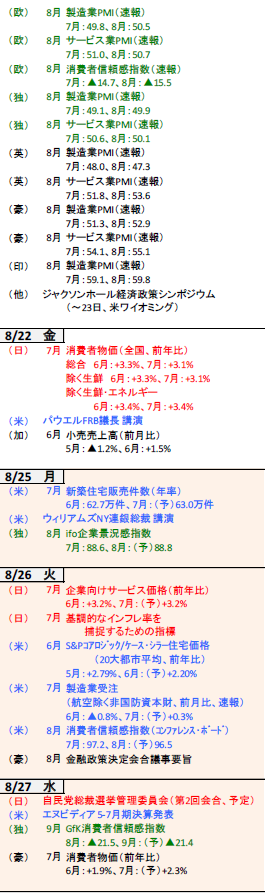

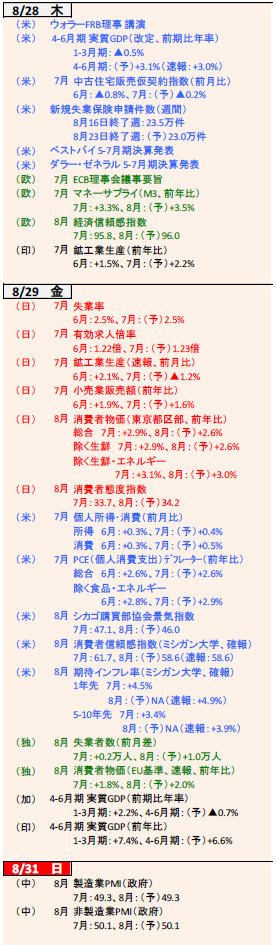

今週の主要経済指標と政治スケジュール

(目次へ戻る)

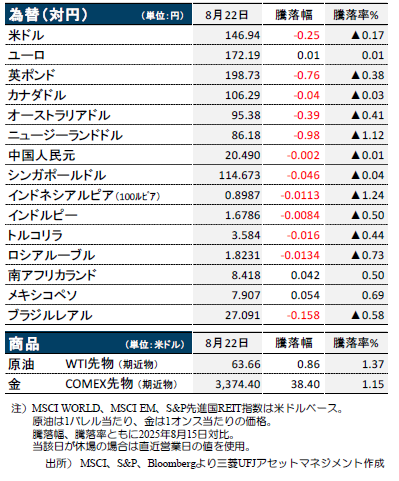

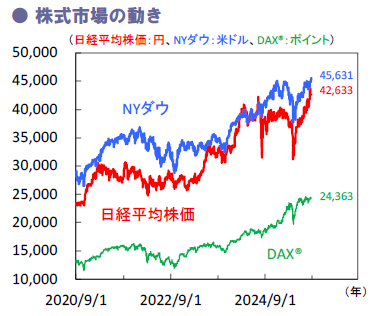

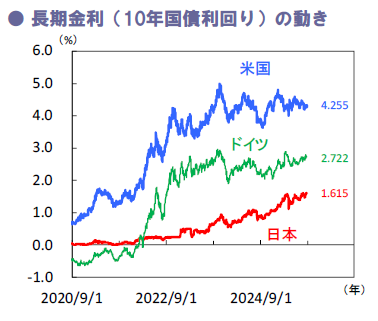

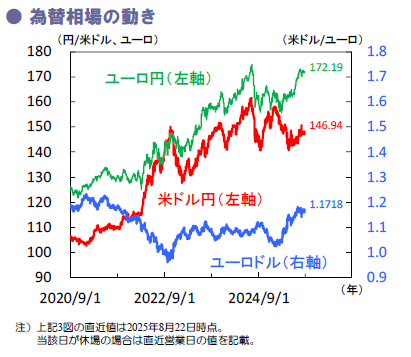

金融市場の動向

(目次へ戻る)

日本 追加利上げ期待と財政拡張懸念から長期金利は17年ぶりの高水準

国内株は利益確定売りの動きに押され軟調

先週の日経平均株価は前週比▲1.72%と下落しました。週初は米国の堅調な小売売上高や関税懸念緩和による国内企業の業績改善期待から、日経平均株価は再び最高値を更新もその後は軟調。週末のジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の講演を控え、様子見姿勢が残るなか利益確定売りの動きに押されました。また、米ハイテク株安を嫌気して国内でも半導体株や大型グロース株が軒並み下落しました。

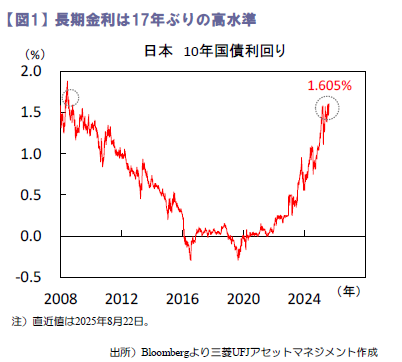

他方、債券市場では日銀の追加利上げ期待や財政支出拡大懸念を背景に10年国債利回りが一時2008年以来の水準まで上昇(図1)。また、今週予定されていた自民党の参院選総括が9月上旬にずれ込む見通しとなり、政治を巡る不透明感から、金利の不安定な推移が続きそうです。

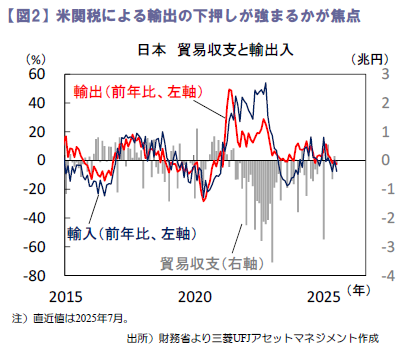

米関税の影響が輸出数量面でも見え始める

20日の7月貿易統計は、貿易収支が黒字継続予想に反し、▲1,175億円と2カ月ぶりの赤字に転落、輸出金額は前年比▲2.6%と3カ月連続でマイナスとなりました(図2)。7月の税関長公示レートの平均値が145.56円/米ドルと前年比8.9%円高となったことも輸出金額押し下げの要因とみられます。8月7日以降、米相互関税が発動され、先行きは輸出低迷により貿易赤字基調が続きそうです。

他方、地域別輸出では米国向けが前年比▲10.1%、特に自動車輸出額が同▲28.4%と大きく減少。引き続き価格面の落ち込みが目立ちますが、輸出台数も同▲3.2%と前月の同+3.4%から減少に転じており、数量面でも米関税の影響が出始めています。自動車関税は27.5%→15%に緩和予定も、適用開始後の輸出動向が注視されます。

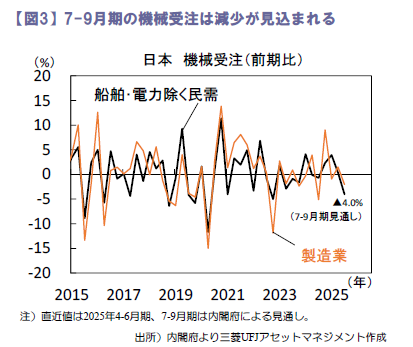

先行きの設備投資に慎重姿勢強まるか

20日公表の6月機械受注は、製造業が前月比▲8.1%と3カ月連続で減少した一方、設備投資の先行指標とされる船舶・電力除く民需は同+3.0%と3カ月ぶりに増加しました。ただし、7-9月期見通しは、前期比▲4.0%と4四半期ぶりに減少する見込みで(図3)、米関税の影響により輸出などが伸び悩むなか、先行きの国内企業の設備投資姿勢に慎重さもうかがえます。また、今週29日の7月鉱工業生産も、資本財中心に前月比減少となるか注目です。

22日公表の7月全国消費物価は、除く生鮮(コア)が前年比+3.1%と2カ月連続で鈍化、エネルギーや家庭用耐久財が押し下げに寄与しました。一方、生鮮除く食品が依然として上昇傾向で、コアは8カ月連続3%台となり、日銀の追加利上げ観測を支えるとみます。(大畑)

(目次へ戻る)

米国 パウエルFRB議長は今後の利下げの可能性を示唆

市場は早ければ9月にも利下げ実施と解釈

先週のS&P500は週間で+0.3%と上昇しました。週末のジャクソンホール会議を控え下落基調が続いたものの、同会議でのパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の利下げの可能性を示唆する発言を受け上昇に転じました。

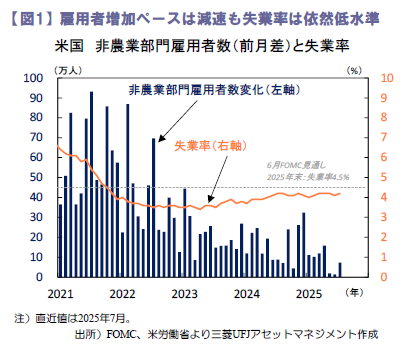

先週22日、パウエルFRB議長はジャクソンホール会議の講演にて、雇用環境の下振れリスクが高まっているとの認識を示し、現状の金融政策が依然として景気抑制的であることから、リスクの変化に応じた政策スタンスの調整が正当化されるかもしれないと言及しました。また、労働需要と労働供給の双方が大きく減速し「奇妙な均衡」となる中、解雇急増や失業率の急上昇が見られる可能性に触れるなど、今後の雇用環境の悪化に警戒感を示しました(図1)。物価については、関税による物価への影響は一時的であることを基本シナリオとした上で、賃金やインフレ期待の上昇をリスクとして挙げるも、労働市場の減速を踏まえその可能性は低いと指摘しました。

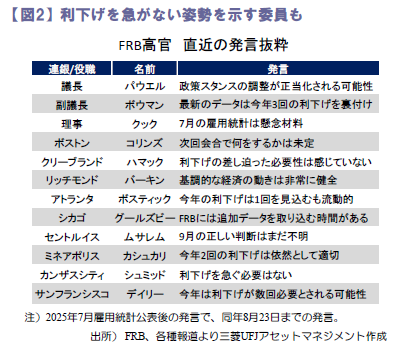

今回の同議長の発言を受け、9月米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げの可能性は高まったとみられ、金利先物市場でも9月の利下げを8割程度織り込んでいます。一方、利下げを巡ってはFRB委員の間で見方が分かれており、早期の政策判断には慎重な姿勢を示す発言も見られています(図2)。9月FOMCまでには、8月雇用統計と同消費者物価(CPI)が公表され、共に想定以上の雇用拡大・インフレが確認された場合には、市場の見方が変化する可能性もあり注意が必要です。また、仮に9月に利下げが実施された場合でも、その後の政策金利の軌道の不確実性は高いとみられ、今後も雇用・物価指標を睨みながら、金融政策の方向性を探る展開は継続するとみています。

消費・設備投資に粘り強さは見られるか?

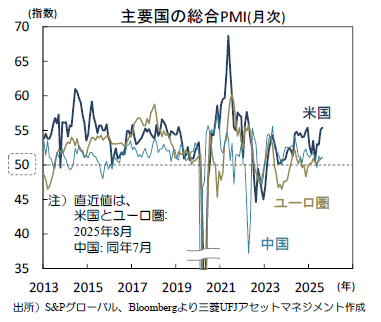

先週21日に8月購買担当者景気指数(PMI)が公表され、総合が55.4と前月(55.1)から上昇し、2024年12月以来の高水準となりました。内訳では、雇用や新規受注が改善を示すなど景気の底堅さが示唆された一方、業種別では製造業の大幅な上昇(7月:49.8→8月:53.3)が目立ちました。

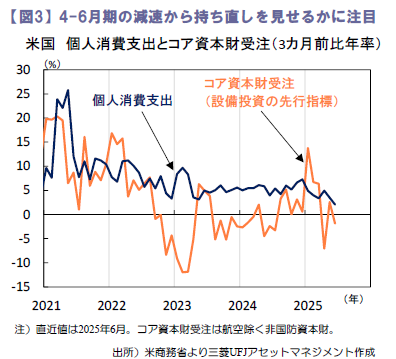

今週は7月個人消費支出や同製造業受注など、消費・設備投資の動向を測る指標が公表されます。消費を巡っては、関税によるインフレが顕在化しつつある中でも粘り強さを見せるか、設備投資を巡っては、企業心理の持ち直しとともに改善が示されるかが注目されます(図3)。足元で金融当局が景気下支え姿勢を鮮明化させつつある中、これらの指標で米景気の底堅さが確認されれば、株式市場の楽観は維持されやすいとみています。(今井)

(目次へ戻る)

欧州 金融政策運営の面では、ECBに比べBOEの難易度が増す環境に

ウクライナ停戦期待浮上も実現性は不透明

先週のストックス欧州600種株価指数は週間で+1.4%と上昇、ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の利下げ示唆発言が好感されました。他方、ウクライナ情勢は、15日の米露首脳会談を受け停戦期待も高まるなか、18日の米欧ウクライナ首脳会談では、米トランプ大統領がウクライナの安全保障に関与する姿勢を示すと同時に、露·ウクライナ首脳会談の実現に向け調整を進めることを明らかにしました。ただし、ロシアは依然ウクライナへ激しい攻撃を続けており、停戦合意は容易ではないでしょう。近年、欧州株をけん引してきた航空宇宙·防衛銘柄(ストックス欧州株ベースで年初来+52.0%、8月22日時点)が足元上値を重くしましたが、ウクライナ戦争の行方にも引き続き要注意です。

ECBの金融政策を占うドイツ経済の動き

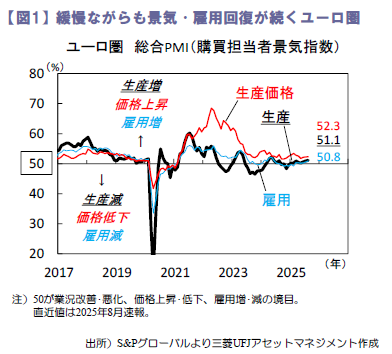

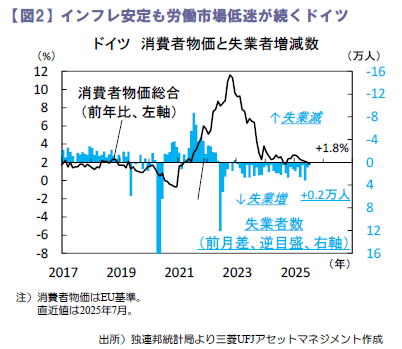

先週21日に8月購買担当者景気指数(PMI)が公表され、総合PMIはユーロ圏が51.1、ドイツが50.9とともに3カ月連続上昇、かつ業況改善·悪化の節目50を上回りました。またユーロ圏の項目別指数を見ると雇用が50.8、生産価格が52.3と雇用回復·物価安定の持続を示唆しています(図1)。今週、ドイツでは27日に9月GfK消費者信頼感指数、29日に8月失業者数や消費者物価が公表されます(図2)。雇用環境が持ち直すか、また物価安定の持続や消費者心理の改善が確認され、足元のサービス業主導の景気回復持続を期待させる内容となるかが焦点です。

また28日には、7月欧州中銀(ECB)理事会議事要旨が公表されます。今年内は、ECBが追加利下げを見送るという金融市場の見方を裏付ける材料となるか注目です。

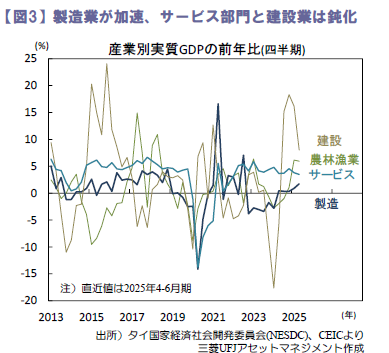

雇用悪化と物価高に直面し、頭悩ますBOE

英国では、先週20日に7月消費者物価が公表され、総合、食品·エネルギー除くコアともに前年比+3.8%と事前予想を上回り小幅加速となりました。英中銀(BOE)による8月金融政策委員会での利下げが、賛成5名·反対(金利据え置き)4名と際どい決定だったため、足元のインフレ高止まりを受け、追加利下げ観測が後退、金融市場でもBOEは今年内は金利を据え置くとの見方が大勢です。

景気面では、21日の8月総合PMIが53.0と安定も、業種別ではサービス業53.6に対し、製造業47.3と温度差が鮮明です。また、総合PMIの項目別指数では雇用46.4、生産価格54.8と「雇用悪化かつ物価高」というスタグフレーション的な動きも目立ちます(図3)。当面はBOEが難しい政策判断を迫られる環境が続きそうです。(瀧澤)

(目次へ戻る)

タイ 足元で堅調な景気は押し上げ要因のはく落で今後急減速する見込み

市場予想を上回った4-6月期の成長率

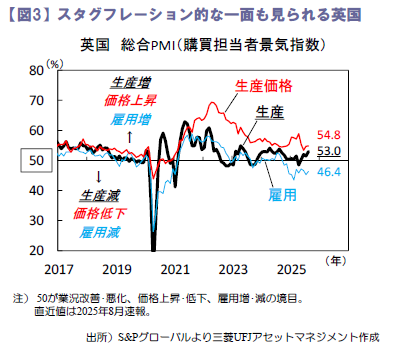

予想以上に堅調な足元のタイ景気。しかし、一時的な要因によって押し上げられている面があり、今後は急減速が見込まれます。先週18日、政府は4-6月期の実質GDPが前年比+2.8%(1-3月期+3.2%)と減速しつつ(図1)、市場予想(Bloomberg集計の中央値)の+2.7%を上回ったことを公表。前期比年率は+2.4%(同+2.7%)へ鈍化しました。

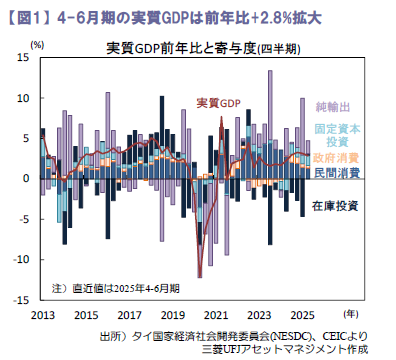

需要側では、輸出が堅調であったものの、民間消費が鈍化しました。民間消費は前年比+2.1%(同+2.5%)へ鈍化。自動車など耐久財が伸びたものの、サービスが軟化しました。政府消費は同+2.2%(同+3.4%)へ鈍化しました。固定資本投資は同+5.8%(同+4.7%)へ加速。直接投資にけん引されて設備投資が回復し、民間投資が同+4.1%(同▲0.9%)へ反発しました。一方、公的投資は同+10.1%(同+26.3%)へ鈍化。予算成立の遅れから落ち込んだ同投資が急回復する局面は一巡しました(図2)。外需では、総輸出が同+12.2%(同+12.3%)と堅調。来訪者数の低迷に伴ってサービス輸出が同+2.7%(同+7.0%)へ鈍化したものの、財輸出が同+14.3%(同+13.8%)へ加速しました。コンピューター・部品、集積回路、自動車などが好調。米関税の引き上げを控えて米国向けが伸びました。

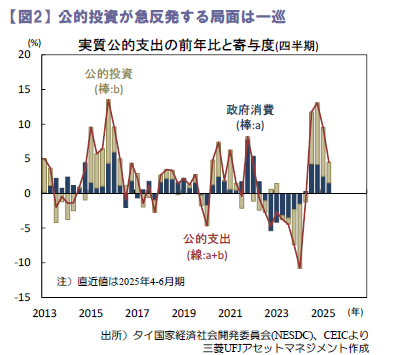

今年通年のGDP成長率は+1.8%前後へ鈍化か

生産側では、製造業が加速しサービス部門が鈍化しました(図3)。農林漁業は同+6.0%(同+6.2%)拡大。昨年前半に落ち込んだ生産は天候の改善に伴って急回復しています。鉱業は同+1.8%(同+2.6%)へ鈍化した一方、製造業は同+1.7%(同+0.9%)へ加速。電気自動車(EV)生産が拡大し、米国向け駆け込み輸出の影響で電子機器も伸びました。建設業は同+8.0%(同+16.2%)へ鈍化。住宅建設が低迷し公的建設も一巡しました。サービス部門は同+3.5%(同+4.1%)へ鈍化しました。宿泊・飲食が同+2.1%(同+7.2%)、運輸・倉庫が同+4.0%(同+5.4%)へ減速。来訪者数が同▲12.2%(同+1.9%)へ落ち込んだ影響です。

景気は今年後半より急減速する見込み。予想以上の4-6月期の成長率は、(a)米国向けの駆け込み輸出、(b)天候改善による農業生産の急回復、(c)EV生産の加速など一時的な要因によります。今後は駆け込み輸出の反動と米関税率の引き上げで輸出が落ち込み、農業生産も正常化する見通し。中国企業によるEV生産の加速は政府が支給した補助金の要件を満たすためのものであり、その持続性には疑問が残ります。また、公的投資の急回復局面は終息し、海外からの来訪者数も低迷を続ける見込み。景気は今年後半より急減速し、今年通年のGDP成長率は+1.8%前後(昨年+2.5%)へ鈍化すると予想されます。(入村)

(目次へ戻る)

主要経済指標と政治スケジュール

※塗りつぶし部分は今週、(*)は未定

注)(日)日本、(米)米国、(欧)ユーロ圏・EU 、 (独)ドイツ、(仏)フランス、(伊)イタリア、 (英)英国、(豪)オーストラリア、(加)カナダ、(中)中国、(印)インド、(伯)ブラジル、(露)ロシア、(他)その他、を指します。NA はデータなし。日程および内容は変更される可能性があります。

出所)各種情報、Bloombergより当社経済調査室作成

- 本ページは、投資環境等に関する情報提供のために三菱UFJアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。販売会社が投資勧誘に使用することを想定して作成したものではありません。

- 本ページの内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

- 本ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

- 各ページのグラフ・データ等は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

- 本ページに示す意見等は、特に断りのない限り本資料作成日現在の三菱UFJアセットマネジメント ストラテジック・リサーチ部リサーチグループの見解です。また、三菱UFJアセットマネジメントが設定・運用する各ファンドにおける投資判断がこれらの見解に基づくものとは限りません。

- 「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。

- TOPIX(東証株価指数)、東証REIT指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

- ドイツ「DAX®」:本指数は、情報提供を目的としており、売買等を推奨するものではありません。

- STOXXリミテッドはストックス・ヨーロッパ600指数に連動する金融商品を推奨、発行、宣伝又は推進を行うものではなく、本金融商品等に関していかなる責任も負うものではありません。

- FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE。“FTSE®”はロンドン証券取引所グループ会社の登録商標であり、FTSE International Limitedは許可を得て使用しています。FTSE指数、FTSE格付け、またはその両方におけるすべての権利は、FTSE、そのライセンサー、またはその両方に付与されます。FTSEおよびライセンサーは、FTSE指数、FTSE格付け、もしくはその両方、または内在するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わないものとします。FTSEの書面による同意がない限り、FTSEデータの再配布は禁止します。

- MSCIWORLD、MSCIEM、MSCIACWIに対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCIIncに帰属します。

- S&P先進国REIT指数はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスS&PDJIの商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。S&PDJIは、S&P先進国REIT指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(Photo:三菱UFJアセットマネジメント-stock.adobe.com)