ポイント

情報提供資料2025年7月28日

不確実性が根強くも、世界経済は底堅さを維持

一段と強まる株式市場の楽観ムード

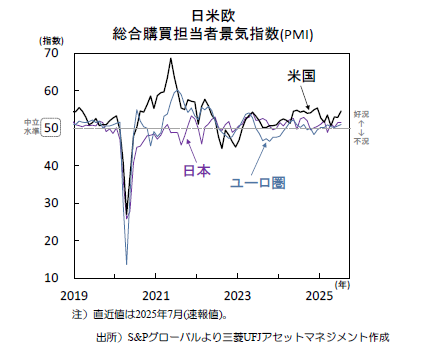

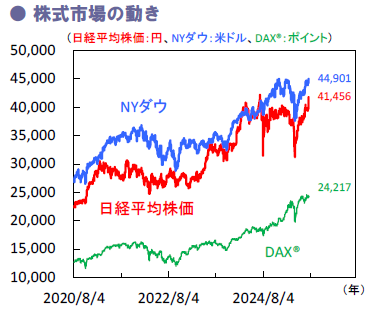

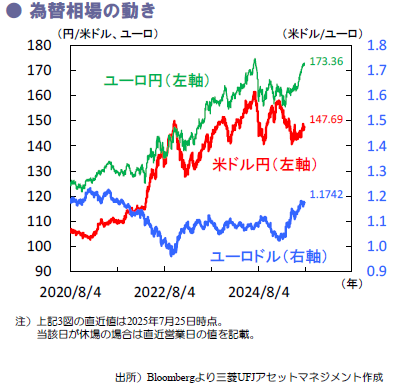

先週は世界的に株価堅調でした。日米の通商交渉が急転直下の合意に達し、関税率の大幅な引き下げが実現したことから、今後の世界各国の交渉結果への期待値が高まる展開となりました。また、世界経済が想定以上に底堅く推移する中(上図)、本格化する企業決算への期待も加わり、S&P500やナスダック総合、TOPIXは史上最高値を更新し、日経平均株価も年初来高値を上回りました。

各国中央銀行は慎重な見極め姿勢を維持へ

不確実性が根強い中、想定以上に底堅い世界経済は各国中央銀行に政策判断の時間的な猶予も与えています。欧州中央銀行(ECB)は7月政策理事会(24日)で、8会合ぶりに政策金利を据え置き、様子見姿勢を強めました。今週に予定される米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀金融政策決定会合でも、金融政策の現状維持が見込まれ、何れも先行きの政策変更の手掛かりの有無が注視されます。

注目材料が満載、市場の楽観を試す展開

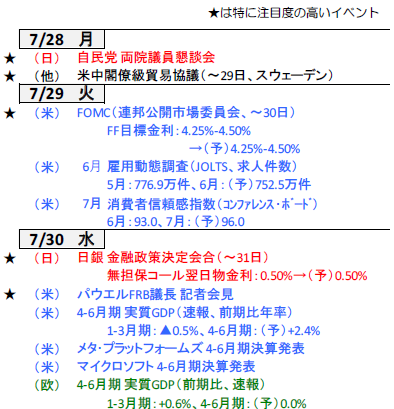

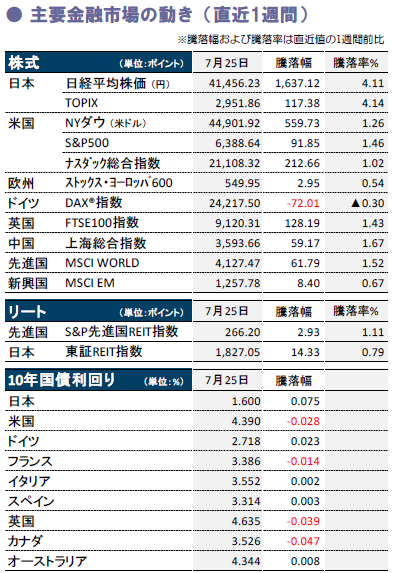

日米金融政策発表に加え今週は注目材料が目白押し。米国では6月個人消費(PCE)・PCEデフレーター(31日)、7月雇用統計(1日)等が公表され、雇用の減速度合いや、関税によるインフレ・消費への影響が注目されます。また、米中通商協議(28-29日)等各国の対米通商交渉の動向や国内の政治動向からも目が離せない状況が続きます。(吉永)

(目次へ戻る)

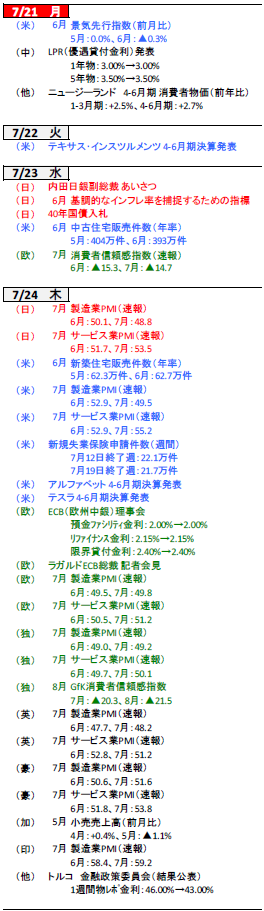

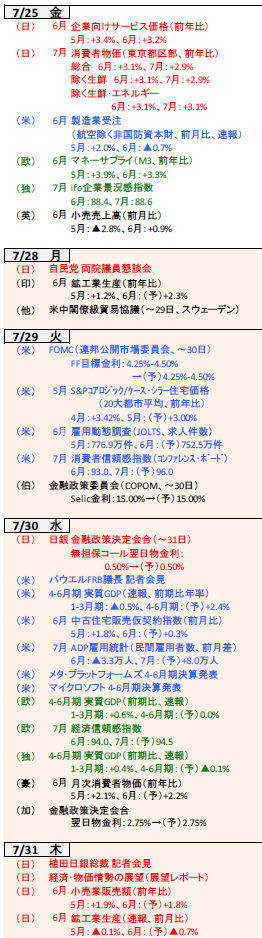

今週の主要経済指標と政治スケジュール

(目次へ戻る)

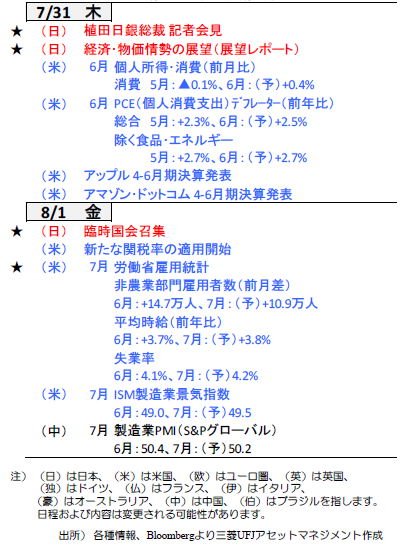

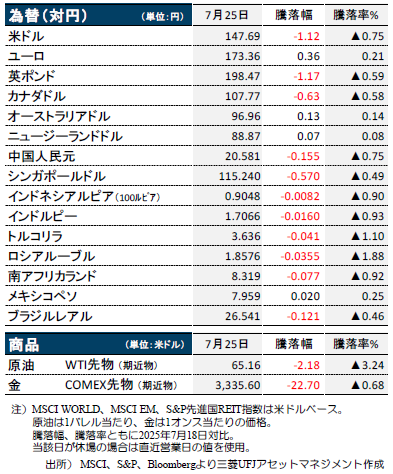

金融市場の動向

(目次へ戻る)

日本 日米関税交渉は税率15%で合意し、日経平均株価は年初来高値を更新

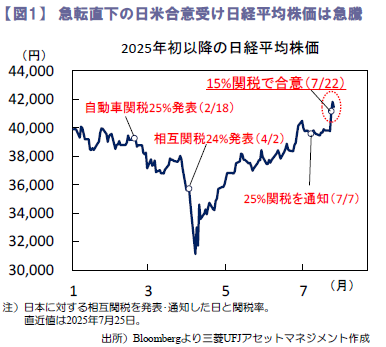

日米関税交渉合意で国内株は大幅高

先週の日経平均株価は前週比+4.11%と大幅上に昇しました。22日にトランプ米大統領が日本からの輸入品に課す関税率を15%とすることで合意と自身のSNSで公表。現状一律の基本関税率10%を上回るも、7月7日に通知された25%への引き上げ(当初8月1日より適用予定)は回避されました。さらに自動車への関税率は25%から12.5%に半減、トランプ政権発足前から課されていた税率2.5%と合わせ15%と、相互関税率と同率となる見込みです。

参院選における与党大敗により関税交渉停滞が懸念されていたなか、想定よりも早い合意を好感し、23日に日経平均株価は41,000円台をつけ年初来高値を更新しました(図1)。関税交渉を巡る不透明感が後退し、自動車など輸出関連株が株式市場の押し上げに寄与しました。

日米の合意内容には不透明な部分も多い

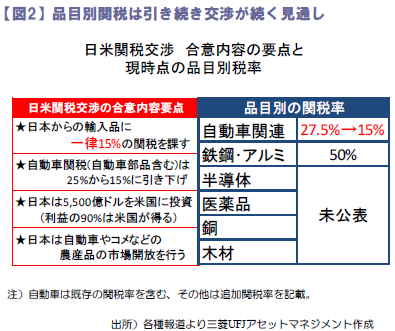

ただし、自動車以外の品目別関税や日本との合意内容には不透明な要素が残ります。鉄鋼・アルミニウム製品は現行の50%が維持され、半導体や医薬品などには今後、品目別の関税が適用されると予想されます(図2)。また、日本側は国内企業による5,500億ドル規模の対米投資(利益の90%は米国が得る)に加え、米ボーイング社の航空機100機を購入、自動車やコメなどの農産品の市場開放(コメの輸入量を75%増)を行うことで合意した模様ですが、米ベッセント財務長官は四半期毎に日本側の実施状況を評価するとしており、今後も注視されます。

日銀の政策運営に変化がみられるか注目

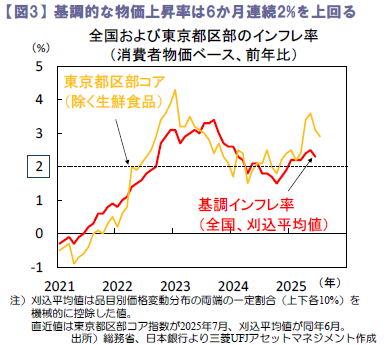

25日の7月東京都区部消費者物価はコア(除く生鮮食品)が前年比+2.9%と4カ月ぶりに2%台へ鈍化しました。また、23日公表の日銀が算出する6月の基調的な物価上昇率(刈込平均)も同+2.3%と前月から低下し頭打ちの兆しを見せるも(図3)、インフレ目標2%を6カ月連続で上回り高水準を維持しています。30-31日開催の日銀金融政策会合では、経済・物価情勢の展望(展望レポート)で最新の見通しが公表されます。コメを中心とした食料品価格の上昇を反映し、日銀は2025年の物価見通しを前回の前年比+2.2%から上方修正するとみられます。

他方、日銀の内田副総裁は23日の記者会見で、「日米関税交渉合意は日本経済の不確実性の低下に繋がる」と発言するなど、日米合意が今後の日銀の政策運営にも変化をもたらす可能性があります。会合後31日の植田総裁記者会見や最新の経済・物価見通しなどから、利上げ時期前倒しの観測が強まるのか注目されます。(大畑)

(目次へ戻る)

米国 欧州や日本と貿易協定合意、7月FOMCは見極め姿勢継続へ

企業決算や通商交渉進展が株価の支えに

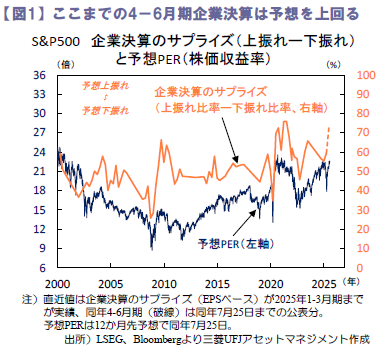

先週のS&P500は週間で+1.5%と上昇しました。底堅い企業業績や経済指標に加え、米政権が通商交渉で合意に向けた動きを見せていることなどが好感されました。4-6月期企業決算では、S&P500構成銘柄のうち約3割が公表され、事前予想を上回る利益成長を示す企業の割合が高く、市場の期待を支える結果となっています(図1)。今週は、30日にメタやマイクロソフト、31日にはアマゾンやアップルなどハイテク企業の決算が続きます。先週23日のアルファベットの決算で示唆された根強いAI需要が、今週の各社決算からも確認されるかが注目されます。

関税面では、22日に日本、27日に欧州連合(EU)と合意に至るなど、通商交渉を巡る緊張感は後退しつつあります。中国についても、関税上乗せの一時停止期限を3ヵ月延長との報道が見られます。各国との合意に向けた米政権の動きは、深刻な貿易摩擦を回避できるとの見方に繋がり、年後半の景気減速懸念を和らげるとみています。

7月FOMC:物価認識や反対票の動向に注目

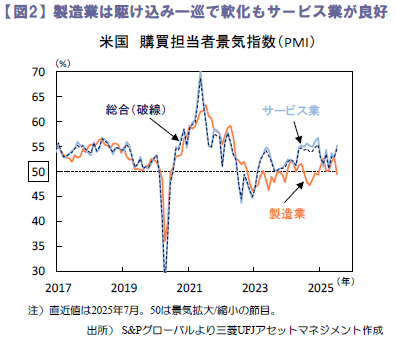

29‐30日に7月米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催され、金利据え置きが確実視されています。今会合に向けたベージュブック(地区連銀経済報告)や先週の7月購買担当者景気指数(PMI)などでは、依然として米景気が拡大基調にあることが示され(図2)、声明文やパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長会見では、不確実性が高いながらも米景気は底堅いとの認識が維持されるとみられます。

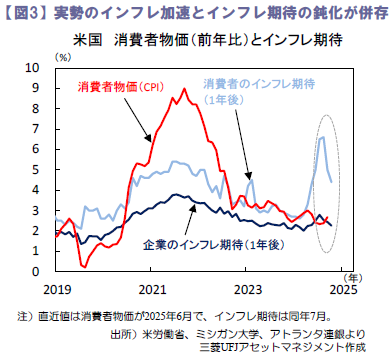

物価動向を巡っても、関税の影響を見極める姿勢を堅持するとみています。ただし、前回会合以降に財価格がけん引する形で物価の伸びが加速した一方、消費者や企業のインフレ期待は高水準ながら鈍化傾向が続いていることから(図3)、物価認識への言及が改めて注視されます。他方、ボウマン副議長やウォラー理事が今会合の利下げを支持する発言をしてきたことから、金利据え置きの決定が全会一致となるかにも注目が集まるでしょう。

経済指標では、29日に6月雇用動態調査(JOLTS)、8月1日には7月雇用統計など雇用関連指標が公表されます。週次の失業保険申請件数では雇用環境の急速な悪化は示唆されていないものの、6月雇用統計では民間部門の雇用者増加ペース鈍化や求職意欲喪失者(就業意欲はあるものの求職活動を停止した人)の増加が確認されていたことから、これらの動きが続くかに注目が集まります。30日公表の4-6月期実質GDPでは、関税賦課前の駆け込み輸入の反動による輸入減(純輸出増)や在庫投資減が見られる一方、個人消費の底堅さが確認されるでしょう。(今井)

(目次へ戻る)

欧州 ユーロ圏景気は底堅さを維持、ECBは様子見姿勢強める

景気下振れリスクへの懸念和らぐ

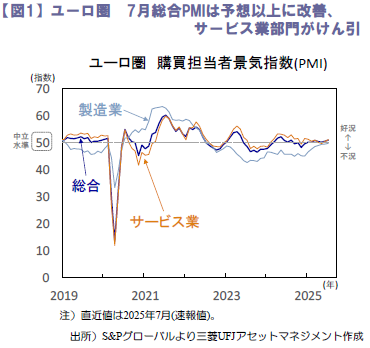

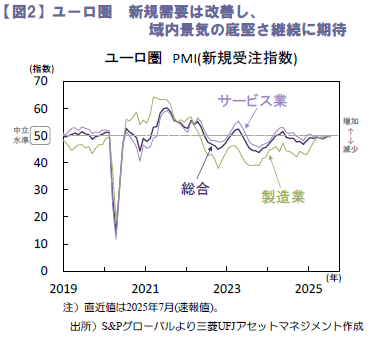

24日に公表されたユーロ圏の7月購買担当者景気指数(PMI、速報値)は51.0と、事前予想(同50.8)を上回る改善を示し、約11カ月ぶりの高水準に上昇(図1)。製造業PMIは49.8と、持ち直し基調が続き、米関税政策を受けた駆け込み需要の反動は未だ顕在化していない模様です。また、サービス業PMIも51.2と事前予想を大きく上回って2カ月連続で改善。足元のユーロ圏景気の底堅さを確認する結果となりました。加えて、総合PMIの新規受注指数は14カ月ぶりに中立水準「50」を回復(図2)。需要回復も示唆され、目先も底堅さが続く可能性が意識されます。

また、目下最大の懸念事項となっている米国との貿易交渉を巡っても、急転直下の日米関税交渉の合意発表(22日)に続き、米国と欧州連合(EU)は27日、EU製商品に15%の関税を一括で賦課する協定で妥結。米国が通知した8月1日からの関税率30%への引き上げは回避されました。関税賦課による実体経済への懸念は残るものの、ドイツをはじめとした財政拡張策による景気下支えも期待され、域内景気への先行き懸念は和らぎつつあります。

ECBは8会合ぶりに政策金利を据え置き

欧州中央銀行(ECB)は24日、事前予想の通り、8会合ぶりに主要政策金利の据え置きを決定し、中銀預金金利を2.0%で維持しました。インフレ率は物価目標に達し、景気は底堅く、米国とEUの貿易交渉が大詰めを迎える中、金融政策の据え置きが適切と判断したとみられます。

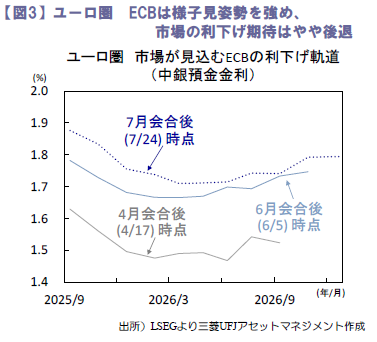

先行きの政策判断を巡っては、不確実性が根強い中、新たな手がかりは示されず、ECBはデータ次第の政策運営方針を堅持。ラガルドECB総裁は記者会見で、貿易摩擦の影響で不透明感が依然として高いと強調し、インフレ率が物価目標の2%まで減速した今は、今後数カ月間の物価・経済動向を巡るリスクの展開を見極める余裕はあるとの考えを示しました。域内景気が底堅さを保ち、貿易政策による影響が見極め難い中、ECBが次回9月政策理事会でも、様子見姿勢を保つ可能性が高まっています。

一方、ディスインフレ圧力への懸念は依然くすぶります。米国の関税賦課による実体経済への下押し懸念は残り、ユーロ高基調の継続によるインフレ下押し圧力も、引き続き意識されます。ECBの様子見姿勢の強まりを受け、短期金融市場では、年内の追加利下げ期待が後退しつつも(図3)、未だ5割程度の確率で0.25%ptの追加利下げを見込み、貿易政策による影響や為替相場の動向から、利下げの要否を見極める展開が続きそうです。(吉永)

(目次へ戻る)

インドネシア 対米関税合意を公表した当日に利下げを実施

対米追加関税率は32%から19%へ引き下げ

今月16日、インドネシア政府は米国と関税率引き下げで合意したと公表しました。8月初より32%とされていた対米追加関税率が19%へ引き下げられた一方、同国は米国製品に対する関税を撤廃し、米国製品を輸入することで合意。エネルギー150億ドル、農産物45億ドル、ボーイング社製の旅客機50台が購入される見込みです。

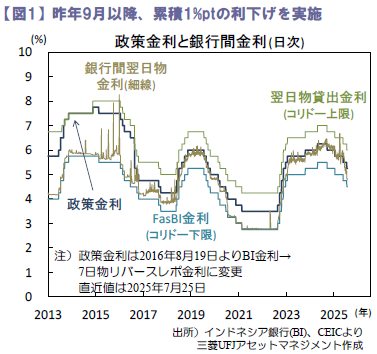

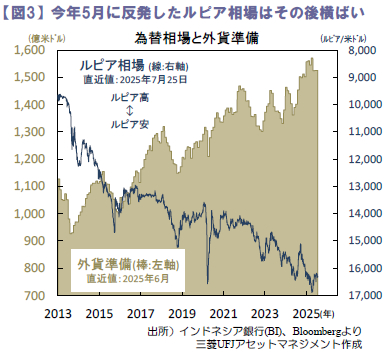

関税合意の成立が公表された今月16日、インドネシア銀行(BI)は定例の政策会合で政策金利を5.5%から5.25%に引き下げ。昨年9月以降の累積利下げ幅は1%ptとなります(図1)。利下げは前回5月の会合以来。今回、4会合に1度という従来の利下げペースを早めました。BIの声明は、今回の決定は(a)低下したインフレ見通し、(b)ルピア相場の安定、(c)経済成長支援の必要性に沿ったものと説明。景気と物価の見通しを据え置き、今年のGDP成長率は+4.6-5.4%、今年と来年の総合消費者物価上昇率は目標の+2.5%±1%としました。今年4-6月期の景気については、運輸部門等の非建設投資や財輸出が堅調な一方で家計消費が勢いを欠くと指摘。また、今年下期には景気の回復を見込むとし、好調な内需に加えて「対米関税交渉の結果」を受けて輸出も改善するだろうとしました。

今後来年半ばまでに0.75%ptの追加利下げか

もっとも、関税合意が景気の追い風となるかは疑問です。追加関税率は19%とベトナム(20%)とほぼ同率となり、「関税率が同国を上回れば繊維・履物など軽工業製品部門に打撃」という懸念は実現せず。しかし、4月以降の追加関税率10%は今後19%に引き上げられ対米輸出を下押しするでしょう。なお、米国からの輸入増加で貿易収支の悪化も懸念されるものの、他国から輸入するエネルギーや農産物を米国産に切り替える見込み。高額な旅客機は時間をかけて購入すれば貿易収支の悪化幅を抑えることが可能とみられます。同国の対米輸出依存度は低く、追加関税(導入済の10%+今後の9%)によるGDP成長率の押し下げ幅は0.2%pt程度にとどまると予想されます。

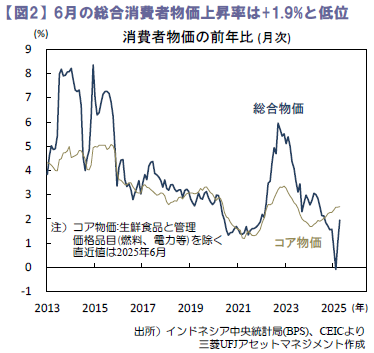

6月の銀行貸付の伸びは前年比+7.8%(5月同+8.4%)へ鈍化。BIの声明によれば銀行は貸付基準を厳格化し貸付ではなく債券投資を積み増しています。BIはマクロ健全規制の緩和を通じて貸付を促す構え。中銀手形(SRBI)による資金吸収を減らし、国債買い入れによる資金供給を増やし、12カ月物SRBI金利を引き下げて累積利下げの効果が浸透するよう努めています。落ち着いた物価の下で(図2)、BIは今後も為替相場(図3)が安定している局面をとらえて追加利下げを行う見込み。来年半ばにかけて政策金利を4.5%へ引き下げると予想されます。(入村)

(目次へ戻る)

主要経済指標と政治スケジュール

※塗りつぶし部分は今週、(*)は未定

注)(日)日本、(米)米国、(欧)ユーロ圏・EU 、 (独)ドイツ、(仏)フランス、(伊)イタリア、 (英)英国、(豪)オーストラリア、(加)カナダ、(中)中国、(印)インド、(伯)ブラジル、(露)ロシア、(他)その他、を指します。NA はデータなし。日程および内容は変更される可能性があります。

出所)各種情報、Bloombergより当社経済調査室作成

- 本ページは、投資環境等に関する情報提供のために三菱UFJアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。販売会社が投資勧誘に使用することを想定して作成したものではありません。

- 本ページの内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

- 本ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

- 各ページのグラフ・データ等は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

- 本ページに示す意見等は、特に断りのない限り本資料作成日現在の三菱UFJアセットマネジメント ストラテジック・リサーチ部リサーチグループの見解です。また、三菱UFJアセットマネジメントが設定・運用する各ファンドにおける投資判断がこれらの見解に基づくものとは限りません。

- 「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。

- TOPIX(東証株価指数)、東証REIT指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

- ドイツ「DAX®」:本指数は、情報提供を目的としており、売買等を推奨するものではありません。

- STOXXリミテッドはストックス・ヨーロッパ600指数に連動する金融商品を推奨、発行、宣伝又は推進を行うものではなく、本金融商品等に関していかなる責任も負うものではありません。

- FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE。“FTSE®”はロンドン証券取引所グループ会社の登録商標であり、FTSE International Limitedは許可を得て使用しています。FTSE指数、FTSE格付け、またはその両方におけるすべての権利は、FTSE、そのライセンサー、またはその両方に付与されます。FTSEおよびライセンサーは、FTSE指数、FTSE格付け、もしくはその両方、または内在するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わないものとします。FTSEの書面による同意がない限り、FTSEデータの再配布は禁止します。

- MSCIWORLD、MSCIEM、MSCIACWIに対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCIIncに帰属します。

- S&P先進国REIT指数はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスS&PDJIの商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。S&PDJIは、S&P先進国REIT指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(Photo:三菱UFJアセットマネジメント-stock.adobe.com)