株式投資を始めると、「上場」という言葉を目にする機会が増えるかもしれません。「プライム」「スタンダード」といった用語もよく使われますが、上場の意味や市場の種類を理解している人は意外と少ないものです。

この記事では、日本にある証券取引所や市場区分の種類、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。

そもそも上場とは?

上場とは、企業が発行する株式を証券取引所で売買できるようにすることです。証券取引所が定める基準をクリアし、審査を経て資格を得た企業が上場できます。証券取引所に上場している会社のことを、上場会社(上場企業)といいます。*1

上場した株式は、日本を含む世界中の投資家が売買を行う対象となります。投資家保護の観点から、証券取引所は上場するにふさわしいか審査を行っています。

証券取引所の上場審査基準は、流通株式数や株主数、利益の額などの「形式基準」と、情報の適切な開示や事業の公正・忠実な実行といった「実質基準」の2つに分けられます。

上場と非上場の違い

非上場とは、株式会社が自社の株式を証券取引所に上場していない状態です。基本的に、上場株式は証券会社を経由すれば誰でも売買できます。一方、非上場の株式は、一般の人ではなかなか購入できません。*2

国税庁の調査によると、令和5年度の法人数は295万6,717社です。*3

一方、東京証券取引所の上場会社数は、2025年9月末現在で3,932社となっています。*4

上場会社は東京証券取引所のみの数字ですが、日本の全法人のうち、上場会社が占める割合はわずか約0.13%です。

上場するメリット・デメリット

会社が上場する主なメリットは以下の通りです。

- 資金調達しやすい

- 知名度が向上する

- 会社の価値を把握しやすい

上場すると、証券会社経由で多くの投資家が株式を購入できるようになるため、資金調達がしやすくなります。銀行からの借入金とは異なり、上場によって調達した資金には返済義務がないのもポイントです。また、上場することで知名度が向上するため、「優秀な人材を確保しやすくなる」「金融機関の融資審査に通りやすくなる」といった傾向もあります。また、株価を参考に会社の価値を把握しやすくなるため、会社を売買する場合の参考になるといった効果もあります。*2

一方で、上場には次のようなデメリットもあります。

- 手続きや上場維持に手間とコストがかかる

- 社会的な責任を伴う

- 株式を買い占められる可能性がある

会社を上場するには、証券取引所の基準をクリアできるように社内体制を整備しなくてはなりません。上場申請の際は審査料や上場料がかかり、上場後も毎年費用が発生します。その他、上場企業は多くの人の注目を集める為、社会に対する問題や企業の事業や財務内容を開示する義務も生じます。加えて、上場すると誰でも自由に株式を売買できるようになります。そのため、少数の人に株式を買い占められ、会社の経営権を取得されてしまう可能性もあります。

(目次へ戻る)

日本の証券取引所は4種類

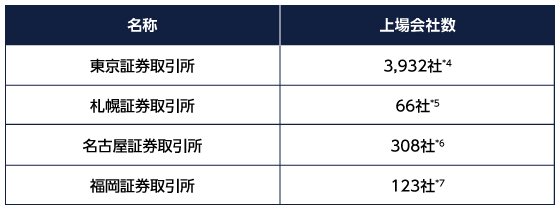

日本には「東京証券取引所」「札幌証券取引所」「名古屋証券取引所」「福岡証券取引所」の4つ証券取引所があります。*2

それぞれの上場会社数は以下の通りです。(複数市場上場含む)

※東証・福岡証券取引所は2025年9月末現在、札幌・名古屋証券取引所は2025年10月6日現在

各証券取引所の特徴をみていきましょう。

東京証券取引所

東京証券取引所は国内最大の証券取引所で、上場企業の約9割を占めています。

従来は東証一部、東証二部など4つの市場区分がありました。しかし、投資者の利便性向上や上場会社に持続的な企業価値向上を促す観点から、2022年4月に「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つに整理されました(各市場の特徴は後述)。*8

札幌証券取引所

札幌証券取引所ではメインとなる市場の「本則市場」と、北海道に関連のある中小企業向けの「アンビシャス市場」の2つに分かれています。アンビシャス市場の審査基準は比較的緩やかで、成長性の高い中小企業が上場しやすい環境にあります。*9

名古屋証券取引所

名古屋証券取引所では2022年4月に市場区分が見直され、「プレミア市場」「メイン市場」「ネクスト市場」の3つに整理されました。プレミア市場は収益基盤や財務状態が高い市場評価を有する企業、メイン市場は一定の事業実績を持つ企業、ネクスト市場は高い成長を目指す企業が対象です。*10

福岡証券取引所

福岡証券取引所は、メイン市場の「本則市場」と、九州周辺に本店を有する企業や九州周辺で事業実績・計画を有する企業向けの「Q-Board」の2つに分かれています。Q-Boardの審査基準は比較的緩やかで、今後成長が期待できる企業が上場しやすい環境にあります。*11

(目次へ戻る)

東京証券取引所の市場区分

株式投資に取り組むなら、国内の上場会社が集中している東京証券取引所の市場区分とその特徴を理解しておくことが重要です。プライム市場、スタンダード市場、グロース市場それぞれの特徴を確認していきましょう。

プライム市場

プライム市場は、多くの機関投資家の投資対象になりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、より高いガバナンス水準を備え、投資者との建設的な対話を中心に据えて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場です。*8

2025年9月末現在、1,612社が上場しています。*4

プライム市場の上場基準は以下の通りです。

出所)日本取引所グループ「市場構造の見直し(市場区分見直しの概要)」

株式の流動性、ガバナンス、経営成績・財政状態の3項目について、厳しい基準を満たす企業が上場を維持できる仕組みになっています。

日本を代表する企業が多く上場しており、投資先としては安定性が強みといえるでしょう。

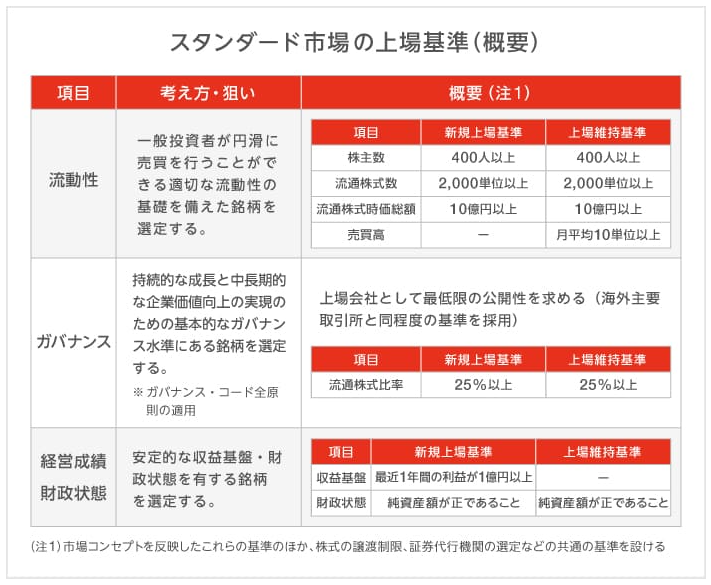

スタンダード市場

スタンダード市場は、公開された市場における投資対象として一定の時価総額(流動性)を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備えつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場です。*8

2025年9月末現在、1,567社が上場しています。*4

スタンダード市場の上場基準は以下の通りです。

出所)日本取引所グループ「市場構造の見直し(市場区分見直しの概要)」

プライム市場ほど厳格ではないものの、上場企業として一定の基準をクリアすることが求められます。投資家にとっては、成長性と安定性を両立した投資先となるでしょう。

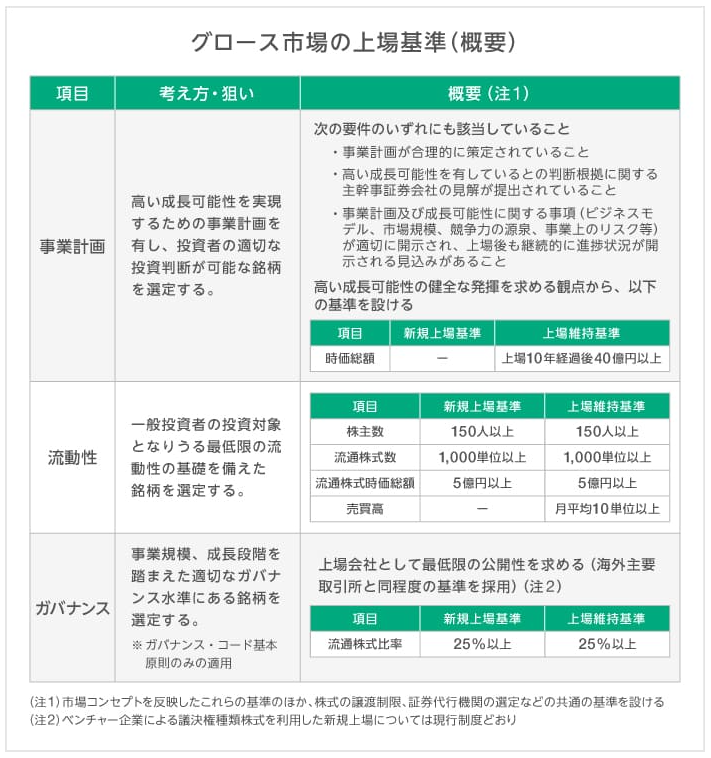

グロース市場

グロース市場は、高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる一方、事業実績の観点から相対的にリスクが高い企業向けの市場です。*8

2025年9月末現在、604社が上場しています。*4

グロース市場の上場基準は以下の通りです。

出所)日本取引所グループ「市場構造の見直し(市場区分見直しの概要)」

新興企業やベンチャー企業が中心で、高い成長が期待されています。ただし、株価が大きく変動するリスクも高いため、慎重な投資判断が求められます。

(目次へ戻る)

市場区分の違いを株式投資に活かす方法は?

株式投資では、市場区分の違いを理解することで投資銘柄を絞り込みやすくなります。

例えば、規模が大きく安定的に売買できる企業に投資したい場合はプライム市場等、リスクをとって高い成長が期待できる企業に投資したい場合はグロース市場等の銘柄が投資先の候補になるかもしれません。

また、地域経済を支える企業を応援したい場合は、札幌・名古屋・福岡証券取引所の上場銘柄に注目するのも選択肢といえます。

市場区分ごとの特徴に注目すれば、自分に合った投資先を見つけやすくなるでしょう。

(目次へ戻る)

まとめ

上場とは、企業が資金調達などを目的に、株式を証券取引所で売買できるようにすることです。東京証券取引所は多くの上場企業が集中しているため、国内外の投資家が注目しています。株式投資に取り組む際はプライム市場、スタンダード市場、グロース市場の違いを理解して、自分に合った銘柄を選びましょう。

*1 出所)なるほど!東証経済教室「3-1.上場会社とは①~上場審査とは~」

*2 出所)JPXマネ部!ラボ「上場とは簡単にどういうこと?上場企業のメリットやデメリットも紹介」

*3 出所)国税庁「令和5年度分 会社標本調査(概要)P11」<PDF>

*4 出所)日本取引所グループ「上場会社数・上場株式数」

*5 出所)札幌証券取引所「上場会社一覧」

*6 出所)名古屋証券取引所「上場会社数」

*7 出所)福岡証券取引所「上場会社数(2025年9月)株券(普通株式)の当月末合計」

*8 出所)日本取引所グループ「市場構造の見直し(市場区分見直しの概要)」

*9 出所)札幌証券取引所「上場基準概要」

*10 出所)名古屋証券取引所「上場制度」

*11 出所)福岡証券取引所「上場審査基準の概要」