ポイント

家計管理から投資、税金、保険、相続まで、私たちの生活は「お金」と密接に結びついています。

一方で、社会保障制度の見直しや副業・資産運用の広がりにより、個人の資産管理力が問われるような時代となりました。

これまで以上に金融リテラシーの重要性が高まる中、「お金に関する資格を取りたい」と考える人が増えています。

資格取得を通じて「お金」を体系的に学べば、自身の人生設計に役立つ知識を得られるだけでなく、就職や転職、さらには独立・副業といったキャリア面にも良い影響をもたらします。

そこで本記事では、FP技能検定をはじめとする代表的な「お金の資格」を広く紹介し、それぞれの特徴や難易度、就職・実務への活かし方について解説します。

日々の家計管理を見直したい方、金融知識を基礎から学び直したい方は参考にしてください。

お金に関する代表的な資格5選

ここではお金に関する代表的な資格を5つ紹介します。

勉強内容や難易度なども紹介します。

FP技能検定

ファイナンシャル・プランニング技能検定(以下FP技能検定)は、厚生労働大臣より指定を受けた各指定試験機関の指定を受けて日本FP協会が実施する国家検定です。

FP技能検定には、1級、2級、3級の等級があり、それぞれに学科試験と実技試験が設けられています。

学科試験と実技試験の両方に合格すると合格証書が発行され、等級ごとに「ファイナンシャル・プランニング技能士(以下FP)」と名乗ることができます。

FP技能検定の指定試験機関は「特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下日本FP協会)」と「一般社団法人 金融財政事情研究会」の2つの団体があり、実技科目や試験日程はそれぞれ異なるため、どちらの機関で受験すべきか比較・検討しましょう。*1*2 *3

FP技能試験は、3級→2級→1級の順にレベルが上がります。

試験内容は、FPに必要な倫理観、関連業法、保険、金融資産、税制、不動産、相続など多岐にわたるのが特徴です。*4

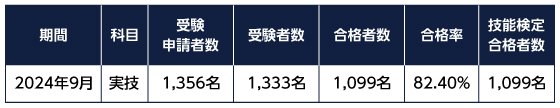

難易度に関しては、日本FP協会のデータを紹介します。

◆FP3級(資産設計提案業務):CBT試験

出所)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会「FP技能士の取得者数 及び 試験結果データ」を元に三菱UFJアセットマネジメント作成

難易度は、3級が最も簡単で、約85%が合格しています。

◆FP2級(資産設計提案業務):紙試験

出所)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会「FP技能士の取得者数 及び 試験結果データ」を元に三菱UFJアセットマネジメント作成

◆FP1級(資産設計提案業務):紙試験

出所)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会「FP技能士の取得者数 及び 試験結果データ」を元に三菱UFJアセットマネジメント作成

2級はぐっと難易度が上がり半数程度しか受からない合格率になる一方で、1級は実技のみのため82%前後が合格しています。

FP技能検定は、銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局などの預貯金取扱金融機関、保険会社、保険代理店、証券会社、クレジット会社、不動産会社、建設会社など、幅広い企業で需要があります。*5

総務や経理等の仕事においても役立つ事もあり、取得しておけば就職に有利になる可能性がある資格です。

企業によってはFP資格の取得を必須とする業務もあります。

FP技能検定は、比較的難易度が低めで、多くの業務で役立つことから、取得しておいて損がない資格のひとつと言えるでしょう。

2級以上の受験資格はFPの実務経験やFP技能検定に合格していること等が条件となります。受験資格がない方は、まず3級からの受験となります。*6

外務員資格試験

外務員資格試験は、金融商品取引法などの関連法令や規則、金融商品や証券市場に関する基本的な知識について、一定の習得度を確認するための試験です。*7

受験資格に制限はなく、誰でも受験することができます。法令違反や研修の未受講・未終了がなければ、原則として、資格が取り消されることはありません。

外務員資格試験には、「一種外務員資格試験」と「二種外務員資格試験」があり、難易度は一種の方が高くなっています。

二種は、主に金融商品に関する法令や規則、株式や債券・投資信託と言った金融商品知識のほか、金融における基礎知識や常識、税制などについて学びます。

一種の場合は、上記にデリバティブ取引の項目が追加されます。

外務員資格の合格率は以下の通り、一種が70%以上、二種が60%以上と比較的高くなっています。

◆2024年度

出所)日本証券業協会「外務員資格試験」元に三菱UFJアセットマネジメント作成

外務員資格は、外務員として活動するために必要な資格で、外務員資格試験に合格した場合に付与されます。

二種外務員資格は、いわゆる現物株式など金融商品の取引の勧誘などの外務員の職務を行うことができる一方、信用取引、デリバティブ取引などリスクの高い商品についての外務員の職務は行えません。一方、一種外務員資格は、二種外務員資格の上級資格に位置付けられます。二種外務員資格で行うことのできる外務員の職務に加え、信用取引、デリバティブ取引を含めたすべての有価証券に係る外務員の職務を行うことができます。*8

また、外務員資格を取得しただけでは証券業務に従事することはできません。

証券業務に従事するためには、資格を取得したうえで、証券会社若しくは銀行、生・損保などに勤務し、「外務員登録」を受ける必要があるため注意が必要です。*9

外務員資格は、一度合格し、法令違反や研修の未受講・未終了がなければ、原則として、資格を取り消されることがないため、結婚や出産で退職された方や転職を検討している方にも有効です。

※退職後、資格更新研修を受講する機会がなかった場合、そのことのみをもって資格が取消しになることはありませんが、次回の外務員登録後に資格更新研修の受講義務が生じる場合がありますのでご留意ください。

簿記

簿記は、年間で約60万人の方々が受験しており、社会的に高い信頼と評価を得ている試験です。*10

多くの企業が社員に対して簿記検定の資格取得を奨励しているほか、大学や短大の推薦入試、単位認定の基準に採用されています。

簿記は主に2つの団体が検定試験を行っています。

ひとつは商工会議所が行う「日商簿記」、もうひとつは全国経理教育協会が行う「簿記能力検定」です。

「日商簿記」は商工会議所による検定試験で、「商工会議所法」という法律に基づいて、全国統一の基準により実施している「公的試験」です。

一部の上級試験を除けば、誰でも受験することができます。*11

日商簿記には、5つの等級があり、原価計算初級→簿記初級→3級→2級→1級の順に難易度が上がります。*12

「簿記能力検定」は内閣府公益事業の認定を受けている全国経理教育協会による検定試験です。全部で7つの等級があり、基礎簿記会計→3級商業簿記→2級商業簿記・2級工業簿記→1級商業簿記・財務会計・1級原価計算・管理会計→上級の順に難易度が上がります。*13

簿記の難易度については、各機関のデータを引用します。

簿記能力検定の合格率は以下の通りです。

◆第217回 令和7年2月16日施行

出所)全国経理教育協会「受験データ・合格率」を元に三菱UFJアセットマネジメント作成

基礎簿記会計や2級工業簿記は合格率が高いものの、上級・1級(商財)における合格率は低くなっています。

上級は合格率が15%を下回るなど、かなり難易度が高いことが窺えます。

では、日商簿記の合格率も見てみましょう。

日商簿記の合格率は以下の通りです。

出所)日本商工会議所の検定試験「簿記 受験者データ」を元に三菱UFJアセットマネジメント作成

最も簡単な原価計算初級に関しては90%程度が合格しますが、

3級からから合格率が50%を切るようになり、

1級の合格率は1%4%程度と、難易度が相当高くなっています。

簿記については、1級、上級を目指す場合にはかなりの勉強量の確保が必要なようです。

簿記は主に経理業務に必要な知識だと思われがちですが、職種を問わず活躍できる資格です。

転職だけでなく就職にも有利に働くことがあるため、積極的に取得を目指すとよいかもしれません。

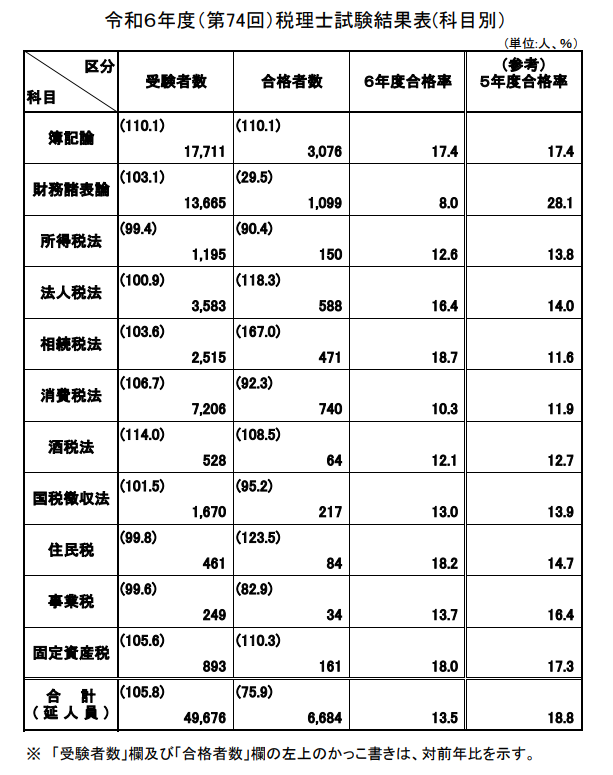

税理士試験

税理士試験は、税理士となるために必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として行われる試験です。

試験科目は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と、税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目で、このうち所得税法または法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。

合格科目が会計学に属する科目2科目及び税法に属する科目3科目の合計5科目に達したとき合格となります。*14

ただし、各科目10-30%前後の合格率の中で5科目を合格する必要があるため、難易度はかなり高いといえるでしょう。

出典)国税庁「令和6年度(第74回)税理士試験結果表」p.3

税法に属する科目の受験資格のハードルが高いのも特徴です。

主な受験資格は、学識による受験資格、資格による受験資格、職歴による受験資格の3つです。

それぞれ大学等で必要科目を履修していたり、簿記検定1級の合格が必要であったり、数年間の実務経験が必要だったりします。*15

高い知識レベルや実務レベルを前提としているため、受験するのも難しい資格試験と言えるでしょう。

税理士の業務は多岐にわたり、非常にやりがいのあるものです。

個人や企業などの納税者と税務署の間に立って税金の申告や申請・不服申し立てを行うほか、税務書類の作成や税務相談にも応じます。

時には税務訴訟において裁判に出廷したり、会計帳簿の記帳など財務・会計に関わる業務も行います。*16

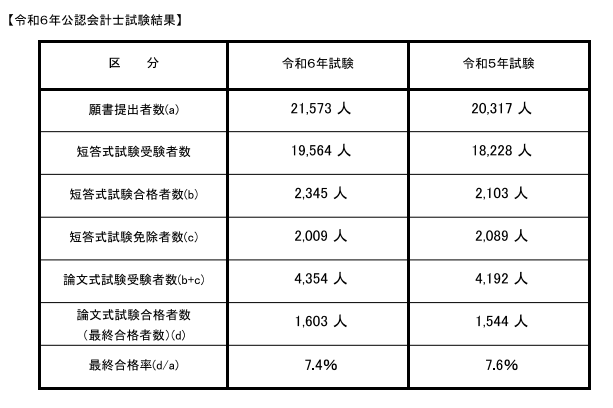

公認会計士試験 *17

公認会計士試験とは、公認会計士になるための資格試験です。

公認会計士試験は、受験資格の制限はありません。誰でも受験することが可能です。

ただし、2回の試験を突破する必要があります。

公認会計士試験の受験者は、まず、年2回(12月および5月)実施する短答式試験(マークシート方式)のいずれかを受験します。

その後、短答式試験合格者および短答式試験免除者は、年1回(8月)実施する論文式試験を受験し合格しなければなりません。

短答式試験の試験科目は、財務会計論、管理会計論、監査論及び企業法の4科目です。

論文式試験は、会計学、監査論、租税法、企業法及び選択科目(経営学、経済学、民法、統計学のうち、受験者があらかじめ選択する1科目)の5科目となっています。

上記全ての科目で合格する必要があるため、公認会計士試験もかなりハードルが高いと言えるでしょう。

令和7年6月に発表された、公認会計士・監査審査会による「公認会計士試験のバランス調整について」によれば、短答式試験の合格率が非常に低いことが伺えます。

出典)公認会計士・監査審査会「公認会計士試験のバランス調整について」p.6

科目ごとの合格率等は発表されていませんが、最終合格率は発表されているため、参考にしてください。

出典)公認会計士・監査審査会「令和6年公認会計士試験の合格発表の概要について」p.1

論文式試験の合格には、得点比率52%を目安とし、審査会が適当と認めた得点比率を満たすことが必要です。

なお、1科目につき、その得点比率が40%に満たないもののあると不合格となることがあります。

公認会計士に合格するのはかなりの労力がかかるため、本気で向き合う必要があります。

とはいえ、公認会計士は、会計や監査の専門家として、企業の資産状況や経営成績が財務諸表に正しく反映されているかを確認する「お目つけ役」として、非常にやりがいのある仕事です。

監査報告書の作成に加え、帳簿のチェック、銀行預金の確認、棚卸しへの立ち合い、不備があればその指導など、幅広い業務を担当します。

(目次へ戻る)

まとめ

お金に関する資格は、単なる知識の証明にとどまらず、人生設計やキャリアの選択肢を広げる重要な武器となり得ます。

とはいえ、FPや証券外務員、日商簿記といった基礎的な資格から、税理士や公認会計士といった専門性の高い国家資格まで、それぞれに特徴や活用シーン、難易度が異なることには注意が必要です。

取得資格を選ぶ際は、自分の目的やライフステージに合った資格を選ぶようにしましょう。

どこから手をつければよいかわからないという方は、まずはFPや簿記など、現代社会で経済活動を行う上で何かと役に立つ知識が得られ幅広く応用が利く資格から始めてみるとよいかもしれません。

*1 出典)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会「FP技能検定とは」

*2 出典)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会「FP技能検定 試験日程」

*3 出典)金融財政事情研究会「FP技能検定 試験日程」

*4 出典)金融財政事情研究会「ファイナンシャル・プランニング技能検定試験科目及びその範囲」

*5 出典)金融財政事情研究会「FPに関するQ&A 6.どんな人がファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得していますか。」

*6 出典)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会「2級・3級FP技能検定 試験要綱」

*7 出典)日本証券業協会「外務員資格試験」

*8 出典)日本証券業協会「外務員」

*9 出典)日本証券業協会「よくある質問(FAQ)」

*10 出典)日本商工会議所・各地商工会議所「簿記とは」

*11 出典)日本商工会議所の検定試験「検定試験のご案内」

*12 出典)日本商工会議所の検定試験「簿記1級 簿記1級のレベル」

*13 出典)全国営利教育協会「簿記能力検定試験」

*14 出典)国税庁「税理士試験の概要」

*15 出典)国税庁「税理士試験受験資格の概要」

*16 出典)厚生労働省 job tag「税理士 どんな仕事?」

*17 出典)公認会計士・監査審査会「公認会計士試験に関するQ&A」

*18 出典)厚生労働省 job tag「公認会計士 どんな仕事?」