金利の動きは、株価や為替に大きな影響を与えます。

金利が上がったり下がったりすると、企業活動や個人の消費行動が変化し、それが株式市場の活況・不況、さらには通貨の価値にも波及するのです。

このコラムでは、金利変動が株価や為替にどのような影響をおよぼすのかを分かりやすく解説します。

金利とは?誰が何のために決める?

金利の影響を理解するために、金利とはどのようなものか、また誰がどうやって決めるのかみていきましょう。

金利とは

金利とは、いわば利息(金額)の計算レート(利率)です。*1

金利は「%」で表示され、一般には「年利=1年あたりの利率」を意味します。たとえば、100万円を金利0.3%の定期預金に1年間預けた場合、その利息は3,000円となります。

金利は誰が何のために決める?

金利はそれぞれの金融機関が日本銀行(日銀)の金融政策に基づいて決めています。*2

日銀は、景気動向に応じて金融政策を実施することで、金融市場に出回るお金の量を調節しています。

金融政策には、「金融引き締め」と「金融緩和」の2通りがあります。

金融引き締めとは、景気がいいときに、日銀が金利を上げて市場に出回るお金を減らすことです。その目的は、物価を安定させ、景気の過熱を抑制することです。

市場金利が上昇すると、金融機関は以前より高い金利で資金を調達しなければなりません。そのため金融機関は、企業や個人へ貸し出す金利を引き上げるようになります。

企業や個人は、金利が上がり資金を借りにくくなるので、経済活動が抑制されるようになり、景気の過熱が抑えられることにつながります。

そのため、物価を押し下げる圧力が働くようになることが期待されるのです。

一方、金融緩和政策とは、主に金利を下げることで、景気をよくする政策のことです。*3

景気が悪くなっているときに、景気を良くするためにこのような政策をとります。

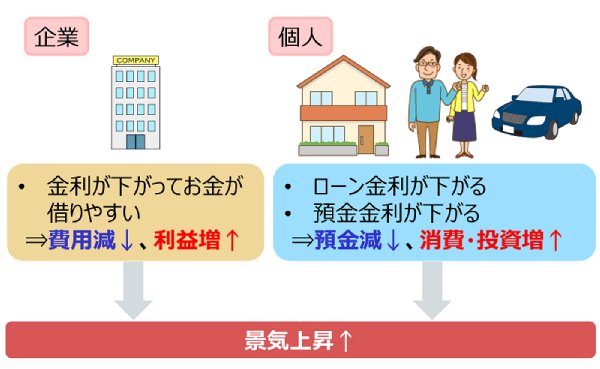

金利を下げることがなぜ好景気につながるのか、借り手側の企業と個人について、具体的に考えてみましょう。

まず、企業側からみると、金利というのはお金のレンタル料のようなものです。

金利が下がるということは、企業がお金を借りる時の金利も下がることになるからです。

世の中の多くの企業は、銀行からお金を借りて経営していますから、金利が下がることに

よって、銀行に支払わなければならない利息が減ります。その分利益が増えたり、新しく設備投資や商品や原材料の仕入れをしたりすることができるようになり、景気が良くなるのです。

次に個人の側からみると、金利が下がれば、ローン金利等が下がるので、例えば住宅や自動車等が買いやすく、消費が増えることになります。

また、預金金利も下がるので、その分貯蓄をやめて投資や消費にお金を回す人が増えることが期待できます。

こうしたことで消費も増えるので、景気が良くなっていくのです。

図1 【金融緩和政策の効果】

出所)日本証券業協会「投資の時間 今さら聞けない!投資Q&A Q金融緩和政策と株価の関係って?」

このように、金利の水準はその時の経済や国の政策によって調整されています。*4

(目次へ戻る)

金利が株価におよぼす影響

金利は、株価に大きな影響を与えます。*4

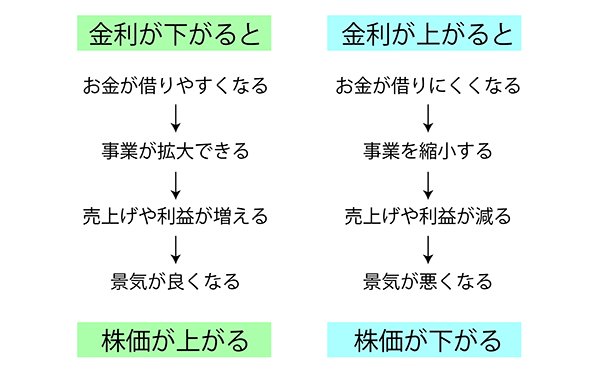

一般的に、金利と株価はシーソーのような関係にあるといわれています。金利が下がると株価は上がり、金利が上がると株価は下がる傾向があります。

図2 【金利と株価の関係】

出所)日本証券取引所グループ「経済を学ぶ 会社の株価の決まり方」

市場金利が下がると、金融機関は低金利で預金資金を集められます。また、同様に企業や個人への貸出でも、金利を引き下げることができるようになります。*2

金融市場は互いに連動しているため、金融機関の貸出金利だけでなく、企業が社債発行

などによって市場から直接資金調達をする際の金利も低下します。

したがって、企業は運転資金や設備資金を調達しやすくなります。

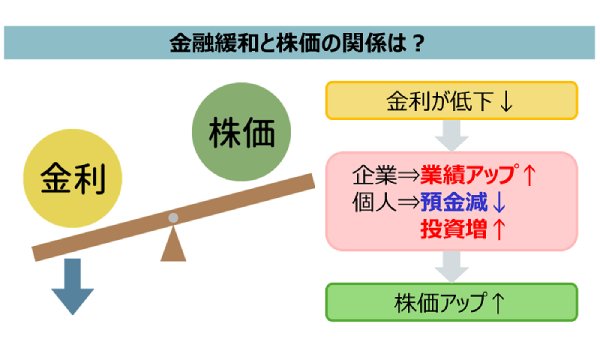

その結果、企業は利益が増えて業績がアップします。また、個人は金利の低下によって預金が減って投資が増えやすくなるという傾向があります。*3

企業の業績がアップすれば、当然その企業の株式を買いたいと思う人が増えることが考えられます。

そのため、株価の上昇要因になります。

図3 【金利の低下と株価の関係】

出所)日本証券業協会「投資の時間 今さら聞けない!投資Q&A Q金融緩和政策と株価の関係って?」

逆に金利が上がると、お金が借りにくくなるため、企業は事業を縮小します。その結果、売り上げや利益が減り、株価が下がる要因となるのです。*4

(目次へ戻る)

金利が為替におよぼす影響

国内外の金利が変動することによって為替相場に影響を与えることもあります。*5

基本的に、お金は金利が低い国や地域から、高いところに流れていきます。

たとえば、日本の金利が低く、米国の金利が高い場合を考えてみましょう。

金利が上がれば、利息も上がりますから、人々は金利が高い米国で預金や資産運用をしたいと考えるでしょう。その結果、円よりも米ドルの需要が高まるため、円の価値が下がり米ドルの価値が上がる円安ドル高の要因となります。

為替は2つの通貨間のバランスで変動します。

そのため、日銀の金融政策はもちろんですが、米国のFRB(連邦準備制度理事会)やユーロ圏のECB(欧州中央銀行)など、主要国の中央銀行の動向をチェックすることが大切です。

(目次へ戻る)

為替と株価の関係

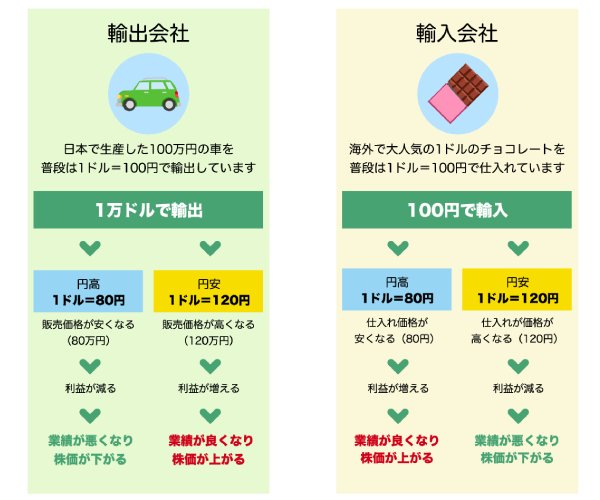

円やドルを交換する時の値段を決める外国為替相場の動きも、株価に影響を与えます。*4外国の通貨と日本円を交換するときの円の価値が高くなることを円高、円の価値が低くなることを円安といいます。

まず、輸出している会社の株価についてみていきましょう(図4 左図)。

この場合、円高になると、株価は上がるのでしょうか、下がるのでしょうか。

たとえば今まで1ドル=100円だったのが、1ドル=80円になる(円高)と1台1万ドルで車を輸出していた会社の収入は、1台が1万ドル=100万円で売れていたのに1台が1万ドル=80万円となり、20万円もうけが少なくなります。

また、ドルでの価格を上げれば車が売れにくくなります。

こうして業績が悪化して、株価の下落要因となります。

円安の場合はどうでしょうか。

たとえば1ドル=120円になる(円安)と1台1万ドル=120万円で、20万円もうけが多くなります。

こうして業績が良くなるので、株価は上昇する要因となるのです。

図4 【輸出入と為替、株価の関係】

出所)日本証券取引所グループ「経済を学ぶ 会社の株価の決まり方」

次に、輸入している会社の株価についてみていきましょう(図4 右図)。

円高になると、輸入している会社は海外から安く製品や原料を輸入できるため、その前よりもうけが出やすくなります。

したがって、業績がよくなり、株価の上昇要因となります。

逆に円安になれば、もうけが少なくなりますから、業績が悪化し株価の下落要因となります。

ただし、円高、円安のいずれにしても、急激な為替の変動は、経済を混乱させることから株価を下げる原因となります。

(目次へ戻る)

投資の際の留意点

株価(株式の値段)は基本的に買いたい人(需要)と売りたい人(供給)のバランスによって決まります。*4

つまり、需要である「買い」が供給である「売り」より多ければ株価が上がり、供給(売り)が需要(買い)を上回れば株価は下がります。

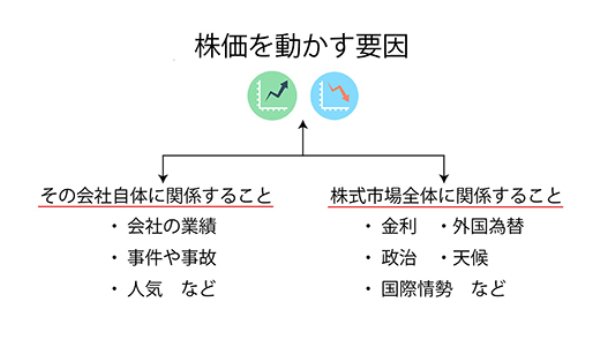

株価を動かす要因には、「事業に関するニュース、事件、人気など」、「その会社自体に関係すること」と、「金利、外国為替、政治、天候、国際情勢など」、「株式市場全体に関係することに分かれます。」

これまでみてきた金利や為替は株式市場全体に関係することでしたが、株価を動かす要因にはそれ以外にさまざまなものがあるのです。

図5 【株価を動かす要因】

出所)日本証券取引所グループ「経済を学ぶ 会社の株価の決まり方」

投資の際には、金利や為替だけでなく、こうしたさまざまな要因を考慮して投資対象を慎重に検討し、選ぶことが必要です。

*1 出所)一般社団法人 全国銀行協会「教えて!くらしと銀行 知っておきたい、金利表示の見方と注意点」

*2 出所)MUFJ銀行「金利とは?利息の計算方法など仕組みや注意点をわかりやすく解説!」(2024年6月14日更新)

*3 出所)日本証券業協会「投資の時間 今さら聞けない!投資Q&A Q金融緩和政策と株価の関係って?」

*4 出所)日本証券取引所グループ「経済を学ぶ 会社の株価の決まり方」

*5 出所)MUFJ銀行 Money Canvas「金利が与える為替(円安・円高)への影響とは?金利の基礎・日米金利差について解説」(2024年4月17日)