近年、10年国債の金利が上昇傾向にあり、経済ニュースでもその動向が報じられています。10年国債の金利が上昇している背景には何があり、私たちの生活にはどのような影響が考えられるのでしょうか。

この記事では、10年国債の持つ意味や過去の金利推移、今後の見通しについて解説します。

10年国債とは

国債とは、国が財政上の必要によって発行する債券です。国債は、償還期限によって以下のような区分があります。

- 短期国債(1年以内)

- 中期国債(2年、3年、5年)

- 長期国債(10年)

- 超長期国債(15年、20年、30年、40年)

10年国債は、償還期限が10年である長期国債のことを指します。

10年国債の持つ意味は?

資金の貸し借りの期間が1年超の金利を、長期金利といいます。

この長期金利の代表的な指標として用いられるのが、10年国債の金利です。

よくニュースや新聞等で「長期金利が〇〇%上昇」と言われる際の「長期金利」は、「10年物国債指標銘柄利回り」のことを指しています。

10年国債は流通量が多く、市場メカニズムが働きやすいため、長期的な金利水準の指標とするのに適しています。

長期金利は、日本国債が売られて価格が下がると、上昇するという関係にあります。10年国債の金利は、金融機関による企業への貸出金利や住宅ローンの固定金利、定期預金の利息などに影響を与えるため、今後の景気動向を判断するうえで重要な指標といえるでしょう。

(目次へ戻る)

10年国債の金利推移

令和3年(2021年)以降、10年国債の金利は以下のように推移しています。

出所)財務省「国債金利情報」をもとに三菱UFJアセットマネジメント作成

このグラフから、10年国債の金利が上昇傾向にあることがわかります。

2024年5月には、10年国債の金利が1%台まで上昇しました。長期金利が1%台をつけるのは2012年2月以来、およそ12年ぶりです。

直近の2025年3月には、1.5%台まで上昇しています。これは2009年ごろの水準となっています。

(目次へ戻る)

10年国債の金利が上昇傾向にある理由

10年国債の金利が上昇している理由として、主に次の2つが考えられます。

日銀の金融政策の転換

日銀は、2013年から大規模な金融緩和策を実施してきました。しかし、2%の物価安定目標の実現が見通せる状況に至ったとして、2024年3月に「マイナス金利政策の解除」と「長短金利操作(YCC)の撤廃」を決めました。

YCCでは長期金利の誘導水準を定め、その水準となるように国債の買入れを行います。

「日銀はこれまで長期金利の上限について1%を目途としてきました。しかし、YCCが撤廃されたことで、今後は長期金利に上昇圧力がかかると予測されます。」*1

日銀の国債買入れの減額

国債買い入れとは、金利を押し下げて景気を刺激する金融緩和策の1つです。

日銀は、2024年3月にYCCを撤廃した時点では「これまでと概ね同程度の金額で長期国債の買入れを継続」*2との方針を示していました。

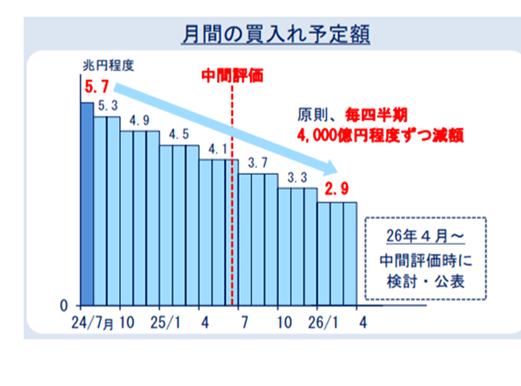

しかし、2024年7月の金融政策決定会合では、長期国債買入れの減額計画を決定しました。月間の買入れ額を、原則として毎四半期4,000億円程度ずつ減額し、2026年1月に月間2.9兆円程度にする予定です。

出所)日本銀行「2024年7月金融政策決定会合での決定内容」

日銀は、長期金利は「金融市場において形成されることが基本」*3との見解を示しました。国債買入れについては「国債市場の安定に配慮するための柔軟性を確保しつつ、予見可能な形での減額が適切」*3としています。

日銀が国債の買い入れを減らして価格が下がると、長期金利に上昇圧力がかかる可能性があります。

(目次へ戻る)

10年国債金利の今後の見通し

日銀は、2025年1月の金融政策決定会合で、政策金利の誘導目標を0.25%程度から0.5%程度に引き上げました。

会合後の総裁記者会見では、「経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」*4としています。

経済・物価情勢に左右されますが、今後はさらなる利上げの実施可能性もあるでしょう。

上記に加えて、段階的に国債買入れの減額が進むことから、10年国債の金利の上昇要因になります。

ただし、国債買入れの減額計画に基づくと2026年3月末までの保有国債残高減少幅は7~8%に止まります。そのため、10年国債の金利上昇の要因にはなるものの、その影響はそれほど大きくないと考えられます。

(目次へ戻る)

10年国債の金利上昇が個人に与える影響は?

10年国債の金利上昇により、以下のメリットが期待できます。

- 金融機関の定期預金の金利が引き上げられる

- 生命保険の予定利率が引き上げられる

定期預金の金利が上がると、利息の受取額が増えることになります。生命保険の予定利率とは、保険会社が契約者に約束する利回りです。予定利率が引き上げられると、契約者が受け取るお金が増えたり保険料が安くなったりします。

一方で、10年国債の金利が上昇すると、以下のデメリットもあります。

- 住宅ローンの固定金利や一部の変動金利が引き上げられる

- 企業の借り入れ金利が引き上げられる

特に、住宅ローンの固定金利は長期金利の動きに影響されるため、新たにローンを組む人の負担が増えます。

また、企業にとっては、金融機関から中長期で借り入れる資金の金利の負担が増えることになります。

こうした金利負担増から住宅購入や設備投資などを控える動きが広がれば、やがて景気後退や株価下落につながる可能性もあるでしょう。

(目次へ戻る)

まとめ

10年国債の金利は、長期金利の代表的な指標です。日銀の金融緩和策の転換、長期国債買入れの減額計画などを背景に、10年国債の金利は上昇傾向にあります。

長期金利は定期預金金利や住宅ローン金利などと連動しており、私たちの生活に影響が出る可能性があるため、10年国債の金利動向を注視しておきましょう。

*1 出所)MoneyCanvas「住宅ローンは変動金利が人気 日銀マイナス金利政策解除の影響は?」

*2 出所)日本銀行「金融政策の枠組みの見直し(2024年3月)」

*3 出所)日本銀行「2024年7月金融政策決定会合での決定内容」p.2

*4 出所)日本銀行「総裁記者会見(2025年1月24日)」p.2