投資信託は、少額から手軽に始められる投資方法です。しかし、初心者の方にとっては、その仕組みが少し難しく感じられるかもしれません。

そこでこの記事では、投資信託の仕組みやメリット・デメリット、複利の魅力をわかりやすく解説します。

投資信託の仕組みとは

まずは、投資信託の概要と仕組みについて見ていきましょう。

そもそも投資信託とはどんな金融商品?

投資信託とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。その運用成果は、投資家それぞれの投資額に応じて分配されます。

集めたお金をどのような資産・銘柄に投資するかは、投資信託ごとに定められた運用方針に基づいて決定されます。投資対象は国内外の株式、債券、不動産、商品などさまざまです。

「投資信託には、取引を行う際の単位があって、それは「口(くち)」と呼ばれます。」

1口あたりの値段のことを「基準価額」といい、市場環境などによって日々変動します。基準価額は1日に1つの価額として公表され、この価額に基づいて投資信託の売買が行われます。

投資信託の仕組み

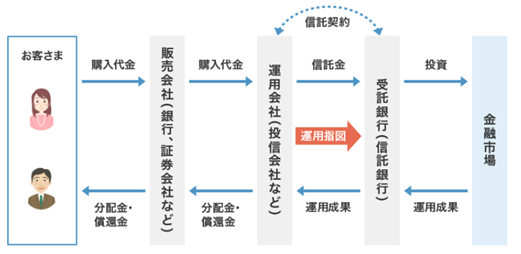

投資信託は、下図のような仕組みで管理・運用されています。

出所)三菱UFJ信託銀行「投資信託とは?」

販売会社を通じて投資家から集められた資金は、運用会社が運用を行います。投資信託の運用資金は、運用会社と受託銀行との間で締結された信託契約に基づき、「信託財産」として受託銀行によって管理されています。

信託財産は、受託銀行自身の財産とは分別して管理されます。そのため、万が一投資信託の販売会社や運用会社、受託銀行が破たんすることがあっても、信託財産は法的に保護されます。

投資信託のメリット

投資信託には次のようなメリットがあります。

少額から投資できる

投資信託は多くの投資家から資金を集め、ひとつにまとめて運用を行うため、比較的少額から投資を始めることができます。

投資信託は、各金融機関で最低限の金額が定められています。一般的には最低1万円程度です。

金融機関やサービスによっては、100円~1,000円程度から始めることも可能です。

投資と聞くと、まとまったお金が必要だと思うかもしれません。しかし、投資信託であれば、手元にあるお金で手軽に投資を始められるでしょう。

運用をプロに任せられる

初心者の方は、自分で投資銘柄を選んだり、売買タイミングを判断したりするのは難しいと感じるのではないでしょうか。

投資信託は、経済・金融などに関する知識を身につけた専門家が、投資家に代わって運用します。

投資信託自体は自分で選ぶ必要はありますが、運用はプロに任せることができます。

また、個人では買えない・買いにくい海外の株式や債券、特殊な金融商品に投資信託を通じて投資することも可能です。

さまざまな資産・銘柄に分散投資が可能

投資のリスクを低減するには、複数の資産・銘柄に分けて投資する「分散投資」が有効です。しかし、個人の投資家が、自分だけで分散投資しようとすると、多くの資金が必要となります。

投資信託は、多くの投資家から集めたお金をひとつにまとめ、さまざまな資産・銘柄で運用を行います。そのため、投資信託を活用すれば、個人の投資家でも少額から分散投資が可能です。

投資信託のデメリット

投資信託には多くのメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。

元本割れリスクがある

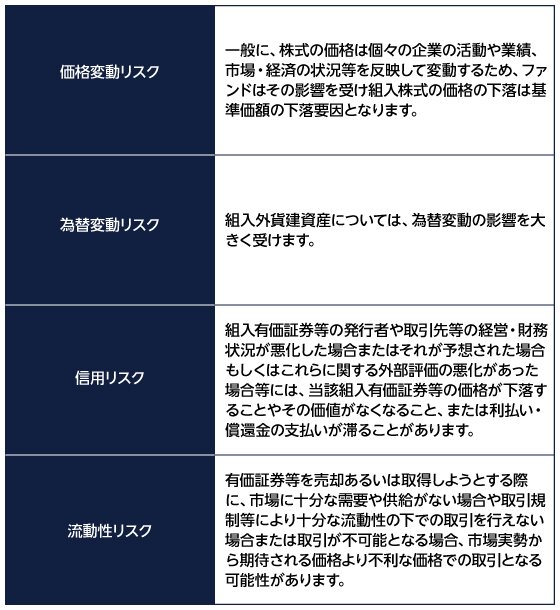

投資信託は元本保証のある商品でないため、購入した価格よりも値下がりして、元本割れする可能性があります。 具体的には、投資信託の投資対象によって次のようなリスクがあります。

上記の様々なリスクを持つ金融商品に投資する投資信託は、投資対象の組み合わせの分だけ、このようなリスクを内包しているため、損失が生じても生活に支障が出ることがないように、余裕資金で投資を行うことが大切です。

コストがかかる

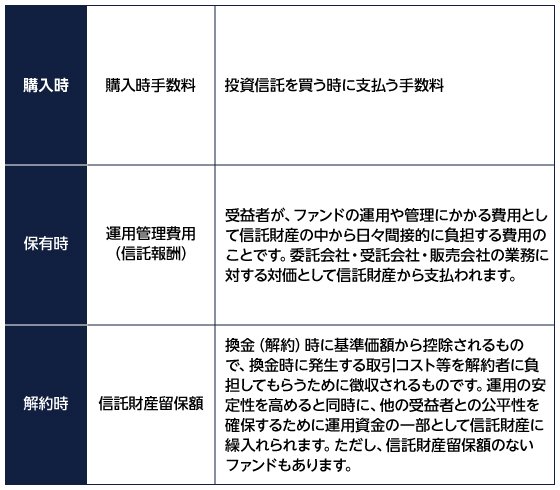

投資信託は、購入時や保有時、解約時にそれぞれ次のようなコストがかかることがあります。

これらの手数料は、投資信託によって異なります。特に運用管理費用(信託報酬)は保有期間中に定められた料率の日割り分が信託財産から毎日差し引かれ、長期的にみると運用成果に与える影響は小さくありません。投資信託を購入する際は、複数の商品を比較したうえで投資先を選ぶことが重要です。

投資信託の複利効果の魅力

投資信託は、運用期間が長くなればなるほど複利の効果が期待できます。ここでは、複利の意味やつみたて投資の魅力を紹介します。

複利とは

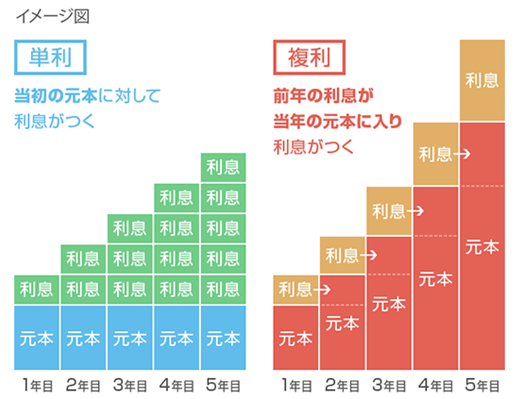

利息の計算方法には、「複利」と「単利」の2種類があります。

複利とは、利息を元本に加え、新しい元本として利息を計算する方法のことをいいます。一方、単利とは当初の元本に対してのみ、利息を計算する方法です。

出所)三菱UFJ銀行「老後のために長期でつみたてるなら」

利率が同じであれば、運用期間が長くなればなるほど、単利より複利のほうが有利に運用できるという関係があります。

さて、この話を投資信託に当てはめてみると、分配金があります。分配金を基準価額で割った値を分配金利回りといい、それを利率として見立てて、分配金を受け取らずに再投資することで、この複利の効果を期待することができます。

長期でつみたて投資を継続し、運用期間を長く確保できれば、複利の効果が発揮されやすくなるでしょう。

つみたて投資で購入タイミングの分散に

投資信託のつみたて投資は、複利の効果が期待できることに加えて、購入タイミングの分散にもつながります。

投資信託の基準価額は日々変動しています。そのため、一度にまとまった資金を投資すると、基準価額が高いときに購入してしまうかもしれません。つみたて投資であれば、毎月一定の金額を購入することで基準価額が高いときには購入口数は少なくなりますが、基準価額が低いときには多い口数を購入することができます。

つみたて投資は金融機関が毎月自動的に買い付けてくれるため、購入タイミングに悩む必要がないのもメリットです。投資初心者の方でも、無理なく投資を続けられるでしょう。

まとめ

投資信託では、投資家から預かった資金を運用会社が運用しています。運用資金は信託財産として受託銀行が分別管理を行っており、投資信託を運営する各会社(販売会社、運用会社、受託銀行)が破たんすることがあっても法的に保護される仕組みになっています。

投資信託での投資方法は複数ありますが、つみたてを長く続けることで複利効果の期待や購入タイミングの分散ができるのも大きな魅力のひとつです。投資信託で資産形成に取り組むのであれば、短期の値動きを過度に気にせず、長期でつみたてを継続することを意識してみてはいかがでしょうか。