ポイント

為替介入とは、外国為替相場の安定化を図ることを目的に、通貨当局が外国為替の売買を行うことです。

昨今では、為替介入に関する情報がときどき報道されていますので、目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

最近の為替介入の事例にもふれながら、そのしくみとデメリット、いつ・どのような判断で行われるルールなのかをわかりやすく解説します。

為替介入とは

為替介入は正式名称を「外国為替平衡操作」といい、通貨当局が為替相場に影響を与えるために、外国為替市場で通貨間の売買を行うことを指します。*1

その目的は、為替相場の急激な変動を抑え、安定化を図ることです。

過度な円安・円高は、さまざまな分野に大きな影響を及ぼします。*2

たとえば、過度な円安になると、一般的に輸入品価格が上昇し、家計にダメージを与えるでしょう。また、投資資金が海外に流出し、債券や株式の価格に影響がでてきます。*3

反対に、過度な円高になると、日本の輸出企業の国際競争力が弱まる傾向があります。

そこで、急激な円安に対応する場合は、外国為替市場でドルを売って円を買う「ドル売り・円買い介入」が行われます。*1

一方、急激な円高に対応する場合には、外国為替市場で円を売ってドルを買う「ドル買い・円売り介入」を行います。

こうした為替介入は、円相場の安定を実現するために用いる手段として、財務大臣の権限において実施されます。

その際、日本銀行が財務大臣の代理人として、財務大臣の指示に基づいて為替介入の実務を行います。*4

為替介入の実施状況は、財務省のホームページ上で公表されています。

日本銀行が財務大臣の代理人として、財務大臣の指示に基づき行う介入にはこの他に、海外の通貨当局に為替介入を委託する「委託介入」もあります。その際には日本の資金が用いられます。

さらに、海外の通貨当局から日本銀行が委託を受けて、委託した海外通貨当局の資金を用いて為替介入を行う「逆委託介入」や、複数の通貨当局が協議のうえで、各通貨当局の資金を使って、同時あるいは連続的に為替介入を実施する「協調介入」を行うこともあります。*4

(目次へ戻る)

為替介入のしくみ

日本銀行が財務大臣の代理人として為替介入を実行する際にフロント事務を担うのが金融市場局為替課(以下、「日銀為替課」)、バック事務を担うのが国際局国際業務課バックオフィスグループ(以下、「バックオフィス」)です。*4

その実務の流れをみていきましょう。

情報収集

日銀為替課は、さまざまな手段によって、為替相場動向を注意深く把握・分析しています。

それだけでなく、海外における債券・株式市場の動向や商品市況などに関する情報収集・調査も行い、為替相場を軸にした多面的なモニタリング体制を敷いています。

日銀為替課が集めた情報は、金融経済情勢に関する判断材料の一つとして政策委員会に提供され、財務省の為替介入担当部署である国際局為替市場課(以下、「財務省為市課」)にも日々、報告されています。

為替介入の決定と実施*4

為替介入の決定と実施は、以下のような流れで行われています。

- 日銀為替課が集めた情報を基に、財務大臣が為替介入が必要だと決断すると、財務省為市課が日銀為替課にそのことを伝える。

- 日銀為替課は、為替相場の変動要因や、介入決定の判断に役立つマーケット情報を財務省為市課に提供する。

- 財務省為市課は、日銀為替課に対して為替介入を具体的に指示し、日銀為替課が介入を実施する。

- 日銀為替課は、為替介入を実行するとともに、マーケット情報を集め、市場の反応に関する情報を財務省為市課に提供する。それを基に実施方法が見直されることもある。

資金決済*4

為替介入に関する取引条件についての合意(約定)が成立すると、それから先の作業はバック・オフィスに引き継がれます。

バック・オフィスは、まず日銀為替課から回付された約定内容の記録を基に、取引先と電話やSWIFT(国際間の金融機関取引に伴うメッセージの伝送を行うデータ通信システム)を使って内容を照合・確認します。

次に、決済のための作業に入りますが、介入資金の決済は、原則として為替介入に用いられた通貨を発行している国の中央銀行預け金勘定間の振替によって行われています。

為替介入資金の調達

為替介入に要する資金はどうやって調達しているのでしょうか。

日本銀行が財務大臣の代理人として行う為替介入は、財務省所管の「外国為替資金特別会計」(以下、「為替特会」)の資金を用いて行われます。

たとえば、ドル売り・円買い介入の場合には、外為特会が保有するドル資金を売却して、円を

買い入れます。

一方、ドル買い・円売り介入の場合には、「政府短期証券(FB)」を発行することによって円資金を調達し、それを売却してドルを買い入れます。*4

(目次へ戻る)

為替介入のデメリット

上述のように、為替介入は円相場の安定につながることが期待できますが、一方でデメリットも指摘されています。それはどのようなものでしょうか。

(1)外国への配慮が必要である

日本の為替介入は円相場の安定を図ることが目的で、主に米ドルに対して行われます。

したがって、特にアメリカとの関係を意識することが必要です。*2

もしアメリカの理解を得ずに為替介入を進めると、国家間の関係に影響を及ぼすおそれもあります。

2024年6月20日、米国財務省は半期ごとの外国為替政策報告書を公表しました。

この報告書では、為替操作をしていないか注視する「監視リスト」に日本が新たに加えられました。このリスト入りは、対米貿易黒字に加え、経常収支黒字が基準を上回ったためです。*5

同報告書では、2024年4~5月に日本が円買いドル売りの為替介入をした事実関係を紹介しているものの、日本は為替介入を定期的に報告していて透明性があるとして、特別問題視するような言及はありませんでした。

ただし、このように、日本の為替介入に関する動向は、常に注視されています。

(2)資金に限りがある

為替介入は通貨間の売買によって行われるため、円やドルなどの十分な資金が必要ですが、その資金には限りがあります。

(3)効果が限定的といわれる

為替介入の効果は限られるという指摘もあります。

たとえば、上述の2022年9月のドル売り円買いの為替介入は2,8兆円規模でしたが、円安に歯止めがかからず、10月には1ドル150円台という歴史的円安水準に至りました。*2

そこで同年、10月21日・24日に再度、6,3兆円規模の為替介入が実施されました。*2

この為替介入を行った後、一旦、円安は落ち着きましたが、その後、再び円安に転じました。

このように、日本単独では、為替介入してもその効果が長く続かないこともデメリットの1つと指摘されています。

(目次へ戻る)

最近の為替介入

財務省は2024年7月31日に、同年6月27日から7月29日までの間に、総額5,5兆円の為替介入を実施したと公表しました。*6

具体的な実施日や売買通貨は2024年10月時点では公表されていませんが、金融市場では7月11日と12日に円買い・ドル売りの介入があったとみられています。

為替介入の実施は、9.7兆円規模だった同年4月、5月以来、約2か月ぶりの実施でした。

この為替介入の流れをみてみましょう。

日本時間7月11日午後9時30分に発表された6月の米消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回ると、1ドル=161円台半ばで推移していた対ドルの円相場は一時、160円60銭台まで上昇しました。

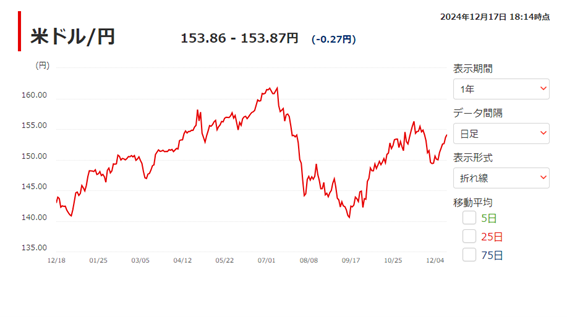

介入があったとみられるのはこの後のことで、わずか30~40分で、一気に円高・ドル安が進み、午後10時すぎには、157円40銭付近にまで至りました(図1)。

図1【円米ドル為替相場(2023年12月18日~2024年12月17日)】

出所)MUFG 三菱UFJ銀行「外国為替相場チャート表」(2024年12月17日18:14時点)

為替介入の効果は永続的に継続するわけではなく、為替介入をしても、数週間から1か月ほどで介入以前の水準に戻ることがあります。7月の介入は、11日の1ドル=161円台から31日の149円台まで10円以上の円高ドル安が進みました。

(目次へ戻る)

おわりに

これまでみてきたように、為替介入とは、為替当局が為替相場に影響を与えるために外国為替市場で通貨間の売買を行うことであり、為替介入実施で過度な円安・円高のコントロールを行います。

過度な円安進行を抑えるためには、円売りにつながる貿易・サービス収支の赤字を改善すべく、海外から投資を呼び込むような構造的な方策が必要であると指摘されています。

そうした動きとあわせて、今後の為替介入の動向に注目してみてはいかがでしょうか。

*1 出所)日本銀行「日本銀行について Q為替介入(外国為替市場介入)とは何ですか? 誰が為替介入の実施を決定し、誰が為替介入を行うのですか?」

*2 出所)東京証券取引所 東証マネ部!「為替介入とはなにかわかりやすく解説!これで効果や歴史もわかる」(2023年5月21日)

*3 出所)一般社団法人 全国銀行協会「教えて!くらしと銀行 円高、円安がわかる!為替相場のしくみと影響」

*4 出所)日本銀行「日本銀行における外国為替市場介入事務の概要」(2000年6月作成、2023年6月改訂)

*5 出所)JETRO「米財務省、2023年下半期までの為替報告書を公表、経常収支と貿易黒字理由に日本を監視対象に追加」

*6 出所)財務省「外国為替平衡操作の実施状況 令和6年6月27日~令和6年7月29日」(2024年7月31日)