わたしたちの体は、DNAの情報を元に作られています。

DNAは体の設計図とも呼ばれています。

また、DNAは精子と卵子にも存在し、親の特徴はDNAを通じて子供に受け継がれます。

これが「遺伝」です。

親が太りやすい体質だから自分も太りやすい、頭のいい親の子供は頭がいい、など、遺伝については色々な説があります。

しかし、同じ遺伝子を持っていても特徴が受け継がれないことや、逆に、人が後天的に身につけた特徴が遺伝することがあり、そのメカニズムが次第に明らかになってきました。

「エピジェネティクス」と呼ばれるものです。

DNAと遺伝のしくみ

わたしたちの生命活動、つまり体の中で起きる様々な反応は、タンパク質の働きによるものです。

細胞分裂や免疫反応などが正常に起きるためには、それぞれに必要なタンパク質が細胞内で作られていなければなりません。

図1 DNAの構造(出所:「ゲノムとは?」独立行政法人製品評価技術基盤機構)

ここで少しだけ、DNAと遺伝についておさらいしてみましょう。

DNAは「デオキシリボ核酸」の略で、ヌクレオチドという構成の分子が長い鎖状に繋がり、いわゆる二重らせんの形になっています(図1)。

そしてヌクレオチドを構成する塩基にはA(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)の4種類があります。

遺伝情報は言ってみればこの4つの文字を使って書かれた命令文のようなものです。

ヌクレオチド3つの並びに対してひとつのアミノ酸が対応しており、それが順番につながって、ひとかたまりのタンパク質が作られます(図2)。

図2 DNAの情報とたんぱく質(出所:「ゲノムとは?」独立行政法人製品評価技術基盤機構)

人によってDNAの塩基の並び(塩基配列)は異なります。

その違いが体の個人差として現れることになります。

なお、ヒトのDNAの場合、他人どうしでも塩基配列の99.9%は共通しているということがわかっています。

わずか0.1%の違いで人種や目の色、顔つき、性格、体質などの個人差がこんなにも生まれているのです。

人類みなきょうだい、とはまさにこのことかもしれません。

(目次へ戻る)

同じDNAを持っているのに違うものが生まれる不思議

しかし、同じ遺伝子を持っているのに違う性質が現れる、という例が自然界には多く存在します。

まず、わたしたちの体が出来上がるまでの過程です。

わたしたちの体は、ひとつの受精卵が何度も細胞分裂を繰り返すことで作りあげられます。

最終的には60兆個もの細胞がヒトの体を構成していて、この60兆の細胞全ての中に同じDNAが含まれています。

しかし、ヒトの体には様々な形や大きさ、働きをもつ細胞が存在します。

同じDNAを持っているはずの細胞が、ある細胞は神経細胞に、ある細胞は心臓に、ある細胞は皮膚に、と途中からバラバラに成長し、最終的には200種類もの細胞に変化しています。

これを細胞の「分化」と言います。

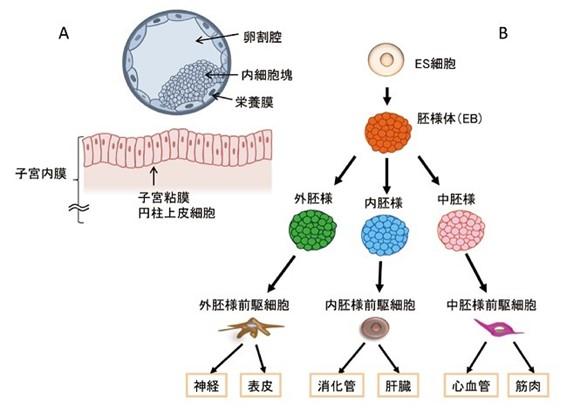

図3 細胞の分化とES細胞(出所:「多能性幹細胞を用いて胎児期の影響を調べる」国立環境研究所)

哺乳類の受精卵が細胞分裂をしていくと、内側に空洞ができ、その中に「内部細胞塊」という細胞の塊ができます(図3-A)。

ここにある細胞は、体のあらゆる器官や臓器に化けることができる万能性を持っています。

何にでもなれるという万能性があります。

この細胞を取り出して培養したものが「ES細胞(胚性幹細胞)」です。

ES細胞に様々な刺激を加えることで、神経なら神経、内臓なら内臓、とそれぞれの「進路」を決めることができます。

iPS細胞もこれと同じ働きをします。

ただ、ヒトのES細胞を作ろうとすると「ヒトの受精卵」を取り出さなければならず、生命倫理上の問題が生じていました。

これに対してiPS細胞は受精卵を使わずに作られるため、こうした問題をクリアした点が大きく評価されています。

さて、内部細胞塊にある細胞がどうやって進路を決めているのかという点は、生物学者の間でも長らく疑問のままでした。

この疑問を解決する大きな糸口になったのが、「エピジェネティクス=Epigenetics」の考え方です。

(目次へ戻る)

エピジェネティクスの世界

発生初期には何にでもなれる細胞がやがて特定の形や機能を持つようになる時、細胞のDNAには「エピジェネティックな」変化が生まれています。

「epi」は「上の」「外の」といった意味を持ちます。

DNAそのものは変化せず、周囲の環境によって外からDNAの使い方が変えられる、DNAだけで決まらない遺伝のことを「エピジェネティクス」と言います。

つまり、親から子に受け継がれる性質はDNAだけで決まるのではないということです。

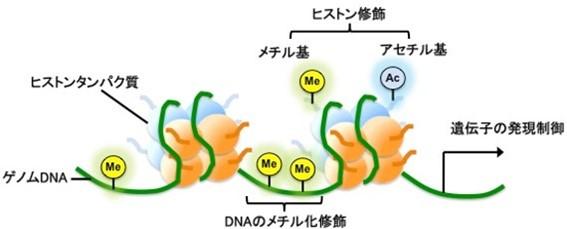

図4 エピジェネティクス制御機構の概念図

(出所:「ヒトの神経細胞の発生を調節するタンパク質の機能を発見」国立研究開発法人産業技術総合研究所)

エピジェネティクスによる遺伝子の制御の代表的なものは「メチル化」と「ヒストン修飾」です。

メチル化とは、DNAに「メチル基」という分子構造が結合することで、一般的に遺伝子の発現を抑制します。

そして、DNAはヒストンというタンパク質に巻きついた形で細胞ないに存在しています。

このヒストンに様々な分子構造が結合し、化学的に修飾するのがヒストン修飾です。

これらのエピジェネティクスは、DNAそのものを変更するのではなく、遺伝子にある特徴を発現させたりさせなかったりする働きを持っています。

細胞によって、あるいは人によって起きたり起きなかったりします。

受精卵から始まった細胞が体の器官や内臓の細胞へと変化していく時、細胞ごとに異なった場所や数のメチル化やヒストン修飾が施されます。

使う遺伝子・使わない遺伝子がそれぞれの細胞に決められ、細胞は各々、目印の通りに形を変えていきます。

なお、妊娠中の母親が有毒な化学物質に晒されると胎児に悪影響を及ぼすことがあります。

これは、母親のDNAが受け継がれることとは別の問題です。

化学物質によって胎児の遺伝子にメチル化異常などが起きるためです。

メチル化などによって遺伝子のオン・オフが制御されてしまい、本来なら体に反映されるべき遺伝子情報が反映されなかったり、逆に発動してはいけない遺伝子が発動してしまい、体に異変が起きるのです。

(目次へ戻る)

エピジェネティクスをがんの治療に

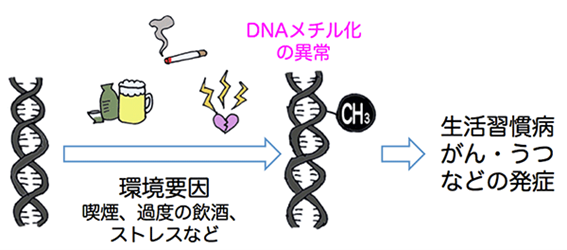

生活習慣病やがん、うつなどの精神疾患もまた、遺伝子のメチル化が引き起こすことも明らかになってきました(図5)。

メチル化によって遺伝子のオン・オフが狂ってしまう状態です。

図5 環境要因で起きる疾患

(出所:「100人規模のエピゲノム(全DNAメチル化情報)を高精度に解析完了「3層オミックス参照パネル」として公開」国立研究開発法人日本医療研究開発機構)

例えば、わたしたちの体には「がんを抑える遺伝子」が備わっています。

しかし何らかの理由でDNAがメチル化され「がんを抑える遺伝子」のスイッチがオフになってしまい、正常な細胞ががん細胞化してしまうことがあると考えられています。

そこで、メチル化に関わる「DNAメチル化酵素」に作用して「がんを抑える遺伝子」をオンにする(脱メチル化)薬が開発され、小児がんを対象にした臨床試験が行われています。

また、薬の投与によって、オンになってはいけない遺伝子までオンにしてしまわないよう、狙った遺伝子だけをコントロールするという技術も開発されています。

副作用の軽減に繋がる技術です。

がんを抑える遺伝子を狙い撃ちする治療法が確立されれば、放射線によってダメージを受けたがん細胞をさらに抑え込むといった相乗効果を期待できるでしょう。

将来的には手術などによらず、また、薬の副作用も最小限に留められた治療を行える可能性があります。

(目次へ戻る)

「親の経験」が遺伝する?

エピジェネティクスの分野では、親の置かれた環境や行動が子供の遺伝子に与える影響についても研究されています。

第二次世界大戦終結直前の1944年、オランダでは深刻な食糧不足が起きていました。

多くの死者を出したこの飢饉で、1日に1000キロカロリー以下の栄養しか摂取できない時期を過ごした人たちの健康状態について、のちに追跡調査が行われました。

その結果、母体で飢餓を経験した子供たちが大人になったとき、統合失調症や肥満、心臓病、糖尿病、女性の場合は乳がんになりやすい傾向にあることがわかりました。

この現象についても遺伝子のメチル化異常が見つかっています。

また、PTSDや育児放棄といったことについてもエピジェネティックな現象が起きている可能性があるとして研究が進められています。

体の作りや体質はDNAによって全て決まっていると昔は考えられていました。

しかしそうではなく、環境によって遺伝子のオンオフが変わるというのは、ある意味では環境の変化に対するしなやかな適応能力といえます。

人の性質のどこまでがDNAによるものでどこからがエピジェネティックなものなのか、解明に向けた研究が世界で競うように進められています。